山西省文物古迹介绍

忻州市 太原市 长治市 运城市 晋中市 大同市 临汾市 吕梁市 晋城市 朔州市 阳泉市 山西省文物古迹 山西省红色旅游 山西省名人故居 山西省博物馆 山西省十大祠堂 5A级景区 4A景区 山西省十大景点 山西省十大免费景点 全部 山西省特产 山西省美食 山西省地名网 山西省名人 [移动版]

341、马邑汉墓群

介绍: 马邑汉墓群分布于朔州市朔城区四周20公里以内范围。朔城区现址是秦汉马邑城的一部分,地处雁门关外,为中原地区通往塞外漠北草原的必经之路。南部通过阳方口、雁门关可达中原,北有腊河口、刘家口可达平城(今大同市),西南有大水口、北岔口直达黄河。历史上胡人的南侵掳掠,汉人反击围剿,均以该地区作为重要的进攻和防守目标。尤其在汉代,这里是重要的关外军事重镇。那些守卫边关的将士死后大都埋葬在这里,形成这一带地区密集的汉代墓葬群。 该墓群由许多较为集中的墓葬群组成,以汉马邑故城周围5公里以内最为密集,其他墓群则分布于有战略意义的重要隘口附近。70年代以来,由于平田整地等农田基本建设,原有封土大多铲掉,现今尚有大型封土近150处,分布于三青梁至照十八庄村一线,祝家庄村到牛家店村一线,南关到水泉梁一线,南邢家河村到白庄一线。1982年以来,由于汉马邑故城东北4公里处开辟平朔生活区,在地表没有任何迹……[详细]

342、临猗县王寮村猗顿陵

临猗县王寮村猗顿陵猗顿并不是河东地方人,他是“鲁之穷士”。起初,他穷到“耕则常饥,桑则常寒”的程度,没奈何,就向当地的大富翁陶朱公范蠡问发财致富之道。陶朱公告诉他:“子欲速富,当畜五牸”。“五牸”是什么?就是牛马猪羊驴的母牲畜。猗顿听了陶朱公的话,就离开老家,来到河东,在水草茂盛的峨嵋岭下,畜牧“五牸”,大量繁殖。不到十年的工夫,他的牛羊多得无法计数。他由一个“鲁之穷士”,变成了百万富翁,名传天下,富比王公,俨然和陶朱公齐名了。因为他发迹于猗氏,所以人们称他猗顿;他的真名字反倒失传了。猗顿来到河东以后,就在猗氏县城南二十里的王寮村安家落户,一直到死。王寮村有猗顿宅,不过如今年深月久,遗址已无从考究。他死后,尸骨就埋在王寮村的西边,并没有搬回老家去安葬。临猗古称郇阳,1947年,猗氏、临晋相继解放。1949年2月15日,猗氏、临晋属晋南行署管辖。中华人民共和国成立后,属于运城专员公署。195……[详细]

343、彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆

彭真生平暨中共太原支部旧址纪念馆位于太原市文瀛公园文瀛湖南岸,占地10亩,建筑面积5820平方米。这里原是明清时期山西的贡院,1906年创办山西公立中学堂,1913年更名为山西省立第一中学校。省立一中具有光荣的革命传统,是太原市暨山西省中共党团组织的诞生地,被称为山西革命史上的“南湖”,在中国共产党发展史上具有十分重要的意义。五四运动时,省立一中的进步学生与其他学校的进步学生一起,与当局进行坚决的斗争,取得了胜利。高君宇、王振翼、贺昌、王瀛、张叔平、张友清、彭真等大批早期共产主义者和无产阶级革命家曾就读于省立一中,并从事革命活动。1921年5月,以“唤醒劳工,改造社会”为宗旨的太原社会主义青年团在省立一中成立,这是山西省成立的第一个团组织。1924年5月,高君宇受中共北方区委和李大钊的委派,在省立一中建立中共太原党小组(后改为中共太原支部),这也是在山西省建立的第一个共产党组织。2002年……[详细]

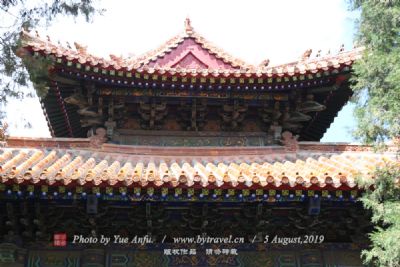

344、祁县文庙

祁县文庙(第五批省保)时代:明、清地址:祁县城内桂林巷29号祁县中学院内祁县文庙创建于金大定中期,明洪武三年(1370)重建、洪武十六年(1383)、天顺年间(1457—1464)、明万历九年至四十六年(1581—1618)、崇祯十四年(1641),清顺治十六年(1659)、康熙四十四年(1705)、五十七年(1718)、雍正七年(1729)、乾隆九年(1744)、三十三年(1768)均有修建。坐南面北,二进院落布局,中轴线自南至北依次建有泮池、状元桥(新建)、戟门、大成殿,两侧分别为一进院东西廊房、东西偏殿、东西配殿;二进院东西廊房、东西配殿。现存建筑除大成殿为明代遗构,余为清代建筑。现辟为祁县中学的校史展览室。大成殿为庙内主殿,建于砖砌台基之上,平面长方形,殿前设宽大月台,台周设石望柱及栏板,面阔七间,进深六椽,体量较大,单檐歇山顶,殿顶黄琉璃脊饰,孔雀蓝琉璃瓦覆顶,梁架结构七檩无廊式……[详细]

345、晋中弥陀寺

弥陀寺始建于公元四世纪十六国时的石勒时期。现存的弥陀寺遗存为清康熙四十三年(1704年)重修,比圆明园始建时间还要早五年。占地面积420平方米。平面布局前后四合院式,正殿面阔三间,石彻拱式建筑,偏殿面阔四间,石柱石梁穿斗混合构架。后院正殿历千年沧桑仍风骨犹存,岿然屹立,其余各殿均已倾圮,但废墟之上文物甚多。除八通记载寺院兴衰修建及佛教东渐南播历史的碑刻之外,雕刻精湛的兽头、门蹲、柱石都有极高的文物价值,特别是两尊2米见方、重达千余斤的青石龟形辟邪令人叹为观止,龟背之上所负石碑已去,然插碑之槽仍历历在目、硕大无比,足有一米之长、近尺之深。这一巨形辟邪由整块青石凿成,惟妙惟肖,动感明显。龟形辟邪的出现也指明了弥陀寺创建时间当在常以龟为辟邪的东汉前后,其名霸下,形似龟,喜负重,为“龙生九子”之一,至今仍昂首向前,欲奔青山。在建筑风格上,弥陀寺建筑群具有明显的异域特色,粗犷简约,规模宏大,视觉冲击……[详细]

346、阳曲大王庙

大王庙大王庙(第七批国保)时代:明地址:阳曲县东黄水镇范庄村阳曲大王庙位于阳曲县以东约20里,东黄水镇范庄村内一处高台之上,整个庙宇现仅存大殿一座,面阔三间,进深六椽,平面方形,单檐歇山顶,形象古朴美观。外檐下共铺设五铺作枓栱24朵,补间各一朵;四角柱铺作为双下假枊,其余均为单下真枊;四面明间补间均位于正中心,而次间补间均位于靠近平柱的一侧;四角柱均有侧脚而无升起,柱头不卷杀;阑额和平板枋均相交出头;平板枋高厚方正,出头后杀角;橑檐枋出头深远,此些特点稍有早期遗韵。殿内梁架结构繁杂,但总体原理是这样:减去两根大梁后,使用抹角梁承托粗壮的下层襻间枋;所有真枊的后尾均承于下层襻间枋与下平槫及上层襻间之中;华头子的后尾超长延伸至下层襻间枋下挑斡;在下层襻间枋上再使用抹角梁,在襻间转角处以枓栱托住下平槫及上层襻间;同时在下层襻间枋转角两侧斜橕托脚木支撑平梁,在平梁两头垂下莲花蓬虚柱,大角梁后尾压住……[详细]

347、长乐村战斗纪念碑

武乡县城东45公里处监漳乡的长乐村,是抗战时期我八路军主力粉碎日寇对太行山根据地实行“九路围攻”的主要战场。1938年春天日军调集重兵30OOO余人,由博爱、邯郸、邢台、石家庄、阳泉、榆次、太谷、沁县、长治等地分九路对我晋东南地区革0据地进行围攻,妄图在辽县、武乡、榆社一带消灭我八路军主力,摧毁我初创的太行抗日根据地。4月16日,日军北犯榆社扑空后,毁弃武乡,向襄垣窜去,我八路军129师主力与115师一部遵照-总司令和彭德怀副总司令的命令,在-师长、-政委和-师长的指挥下,以四个团的兵力追歼敌军,我军以急袭手段将日军压缩在马家庄、里庄滩至长乐村一带的河谷地区,截为数段,各个击破,歼敌2200余人,取得了粉碎日军九路围攻的决定性胜利。为纪念这一辉煌胜利,当地政府在长乐村建起了雄伟的长乐村战斗纪念碑。每逢节假日,人们常常到这里瞻仰纪念碑,缅怀革命先烈。……[详细]

348、柿子滩遗址

柿子滩遗址距今2-1万年,东西分布约10公里,面积约6万平方米,是一处重要的旧石器时代晚期遗址。1980年发现并试掘,2000至2001年,在15公里的范围内新发现25处旧石器地点以及一个中心遗址区,组成了柿子滩遗址群。2001年至今进行了连续发掘,新发现10余处人类用火遗迹,上万件石制品动物化石、石磨盘、石磨棒和蚌质穿孔装饰品。这是中国目前发现距今2-1万年前面积最大、堆积最厚、内涵最丰富的一处原地埋藏遗址。遗址文化遗物有石制品和岩画两部分。石制品大部分以石英岩为原料,器形有削状器、尖状器、锥钻、石锯、琢背石片等。岩画发现于遗址西北侧石崖南端“岩棚”下,这两方岩画虽因年深日久风化严重,但赤铁矿的赭红色及所绘形象,尚能依稀可见。柿子滩遗址是以典型细石器为主体的旧石器时代晚期文化遗存。其文化层的石制品虽然分为细石器和石片石器两类,但与华北至西伯利亚以及日本和北美的细石器并无多大的区别。它具有……[详细]

349、徘徊寺

徘徊寺,又名毗卢寺,是阳曲县重点文物保护单位。位于阳曲县泥屯镇中兵村东南。据碑文记载:明万历四十四年(1616),清康熙五十五年(1763),乾隆四十八年(1783),道光二十六年(1864),光绪十三年(1887),均有过修葺。占地面积2007平方米。徘徊寺是供奉佛教尊主毗卢遮那(即中央摩诃毗卢遮那佛或称大日如来佛)的寺庙(印度语,意为光明普照的意思),故称为毗卢寺。毗卢寺在各地区分布很多,阳曲县泥屯镇的毗卢寺(又名徘徊寺),据说建于明代,距今已有700年的历史,经历代修葺,寺庙基本保存完好。寺院坐北朝南,建造在高约10米的土台上,占地面积1350平方米,现有殿堂共计30余间,均保存基本完好。外有护墙,可缓坡而上,山门为悬山式小式建筑,旁有钟鼓二楼,系砖砌楼阁式,下为券门,三面开窗,上建小式十字歇山顶木结构楼阁。三进院落布局,中轴线上依次建有戏台、山门、圣母殿、正殿,两侧为钟鼓楼、东西配……[详细]

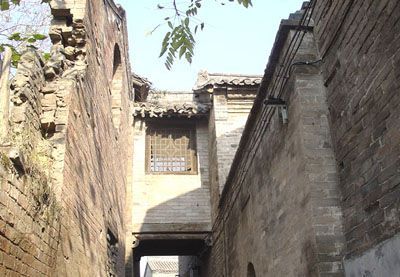

350、砥洎城

看 点: 城中遗存的明代建筑文昌阁台基上尚存“山城一览”碑刻,为砥洎城建筑规划平面图,是明崇祯十一年(1638)杨载简记。石碑高54厘米,长86厘米。图中详细标出城廓的地理方位及主要建筑分布、每宅占地面积以及巷道和设施。这种明代小城镇建筑规划图,是我国古代建筑史上稀有的珍贵资料。 砥洎城是华北地区现存尚好的明代民居代表、建筑史上的稀缺实物资料。 介 绍: 位于阳城县城东13公里处的润城镇西北隅,当地百姓俗称之寨上,是省重点文物保护单位。 砥洎城,建筑在一座小山咀上,其南接村镇,北临沁河,三面环水,呈半岛状。远望其城,坚如磐石的砥柱挺立中流,故名砥洎城。 城呈椭圆形,砖砌,占地面积约六万平方米。南有正门,起于地面的城墙,高约十米。临河城墙从河边筑起,高约20余米,上设城垛、炮台等,是用来防备外来之敌的,现已毁坏不存。正门额书“砥洎城”,为城内居民出人之通道;城北沿城墙设石梯,沿梯而……[详细]

351、灵光寺琉璃塔

灵光寺位于襄汾县邓庄镇北梁村。《襄陵县志》载:“灵光寺在县东南北梁村,金皇统中重建,平阳府尹杨伯雄撰记,后知县薛所蕴重修,有碑。内有宝塔,高十三级,后有藏经阁。”杨伯雄,金大定二十二年(1182)任平阳尹,有政声,《金史》说:“先是,张浩治平阳,有惠政,及伯雄为尹,百姓称之,曰:‘前有张,后有杨。’”经过战乱,寺的殿堂毁于一九四八年,一九五八年地面被淤平,仅剩一座砖塔,并被列为县重点文物保护单位。塔位于北梁村西七百米,这里为丘陵地形,地势东高西低。塔为八角形,仿木构形式砖塔,原有十三级,存七级,每级正面有小圈门,创建于唐贞观年间,金皇统年间重修。上部六层毁于清代康熙三十四年临汾地震,这有塔侧清代乾隆四年(1739)碑文作证:“奈无何康熙乙亥夏,遭地震,自藏经楼以及廊庑,尽行倒坏,惟佛法二殿仅存,高塔半存。昔之称为壮丽者,今不胜其零落矣。”一九六七年八月十八日山西文管会孟繁兴作地震考古调查时……[详细]

352、开栅能仁寺

开栅能仁寺(第五批省保)时代:明、清地址:吕梁市文水县开栅镇开栅村中能仁寺创建年代不详,据寺内石碣记载,乐楼、关帝殿为清代重建。2002年村民集资对该寺进行了修缮。坐北朝南,二进院落布局,中轴线由南至北分别为乐楼、关帝殿、正殿,关帝殿两侧建有耳殿,乐楼两侧建有东西侧门。现存正殿为明代建筑,其余为清代遗构。正殿石砌台基,面宽三间,进深四椽,单檐悬山顶,五檩前出廊架构。柱头斗拱三踩单昂,蚂蚱头耍头。关帝殿石砌台基,面宽三间,进深四椽,单檐硬山顶,五檩前出廊架构,前出卷棚顶抱厦,抱厦面宽一间,四檩卷棚构架。柱头斗拱三踩单昂,龙头耍头。乐楼石砌台基。高1.8米,面宽三间,进深五椽,单檐前歇山顶后卷棚式顶。柱头斗拱三踩单昂,龙头耍头。楼之两侧各建东西侧门一座,石砌台基,面阔一间,进深四椽。一斗二升雕花拱,龙头耍头,东侧门额书“存浩气”,西侧门额书“显英气”。西侧门两侧墙壁嵌有清道光二十一年(1841……[详细]

353、下川遗址

下川遗址下川遗址(第二批省保)时代:旧石器地址:沁水县城西70公里的下川乡遗址主要分布于中条山东端的垣曲、沁水、阳城三县毗连的纵横二、三十公里的范围内。文化遗存以下川盆地最为集中。盆地位于中条山主峰——历山的东麓,南北向狭长约4.5公里,东西最宽处2公里,海拔1550米,盆地下伏基岩和周围山峦为寒武纪和奥陶纪灰岩组成,盆地南端有一狭谷,坡度较大,水流由此泄出。下川地区地层保存较好,遗存最为丰富,故称下川遗址。经碳14测定距今二万三千年到一万六千年前。二十世纪七十年代发现和发掘。下川文化以石器为代表,石器分为两大类,一类为粗大石器,以沙岩、石英岩、脉石英为原料,占石制品总数4.7%;一类为细石器,主要以燧石为原料。细小石器为下川文化最具代表性器物,它包括典型的细石核和细石叶,园头刮削器(指甲盖形),石核式刮削器,雕刻器、琢背小刀,各类尖状器、锥钻、石箭头等。下川文化中除了细小石器外,还有一定……[详细]

354、徐沟城隍庙与文庙

徐沟城隍庙与文庙(第五批省保)时代:明、清地址:太原市清徐县徐沟镇城隍庙始建于金大定年间(1161-1189),明初被水淹没,景泰年间(1450-1456)重建,清康熙十二年(1673)除戏台外,建筑又被火焚后再建。占地面积约3500平方米。坐北朝南,三进院落布局,中轴线建有戏台(下为山门)、大殿和寝宫,两侧为钟楼、鼓楼、配殿等。戏台建于明成化年间(1465-1487),又称栖云楼,坐南朝北,建筑面积71平方米。下为山门三间,中辟通道,上部平面呈方形,面宽三间,进深三间,重檐歇山顶,前台勾连搭卷棚顶一间。文庙始建于金大定年间(1161-1189),明洪武三年(1370)重修。占地面积约4600平方米。坐北朝南,一进院落布局,中轴线建有棂星门、戟门和大成殿,两侧为厢房、廊庑等。棂星门单檐悬山顶,黄琉璃瓦覆盖。大成殿为明代建筑,面宽五间,进深六椽,单檐悬山顶,黄琉璃瓦覆盖。七檩前廊式构架,前后……[详细]

355、襄垣慈胜寺

襄垣慈胜寺位于晋中市平遥县襄垣乡襄垣村,占地面积7041平方米。据清光绪《平遥县志》载,元至正年重修。据庙碑记载,重修于元至顺三年(1332年),清乾隆五十五年(1790年)重修禅院。慈胜寺坐北朝南,两进院落布局,现存正殿、东西配殿、西小殿、东西禅院正房、西禅院东西厢房、戏台等建筑。正殿为明代遗构,面宽三间,进深六椽,单檐悬山顶,四椽对前后搭牵通檐用四柱,外檐斗縅五铺作双下昂,明间施米字形斗縅一朵,屋顶布灰瓦,琉璃方心剪边。殿内梁架彩画保存尚好,壁画大部分为白灰覆盖。东、西配殿各五间,六檩前廊悬山式。前檐斗縅为一斗二升交耍头,柱头、补间各一朵,正心瓜拱上承撑头木。屋顶筒、板瓦覆盖,花边滴水,施花脊。东配殿廊心墙和梁架上均有彩画。戏台在山门南40米处,坐南向北,以4根前檐柱组成台口和左右附台,进深五椽,卷棚硬山顶。台前明、次间的柱头承大额枋。枋上施五踩单昂斗縅,里外曳拽斗縅承双檩,补间斗縅明……[详细]