山西省文物古迹介绍

忻州市 太原市 长治市 运城市 晋中市 大同市 临汾市 吕梁市 晋城市 朔州市 阳泉市 山西省文物古迹 山西省红色旅游 山西省名人故居 山西省博物馆 山西省十大祠堂 5A级景区 4A景区 山西省十大景点 山西省十大免费景点 全部 山西省特产 山西省美食 山西省地名网 山西省名人 [移动版]

361、关村炎帝庙

坐北朝南,为一进院落,进出口居中。中轴线上的建筑有:院门(新建)、大殿;院东侧是东厢房,西侧是鲁班殿及西厢房。大殿为元代遗构,其它附属建筑为清代建筑。总体占地面积约1445.22平方米,大殿占地面积152.88平方米。正殿砖砌台基,面阔三间,进深四椽,单檐悬山顶,灰筒板瓦屋面,琉璃脊饰,有脊刹和吻兽;施三踩斗栱,出云形耍头;明间与次间各施补间斗栱一朵;檐柱上有龙形彩绘。创建年代不详,现存正殿为元代建筑,其余多为清代遗构,一进院落布局,中轴线现存献殿、正殿,两侧有东、西厢房各七间,东、西耳殿各三间,建筑均为砖木结构建筑。炎帝庙大殿平面近似方形。柱身有收分,柱头有卷杀,阑额普拍枋呈“T”型结构,椽头卷杀柔和,梁栿皆自然原材,符合元代建筑的基本特征。大殿栱眼有壁画6幅(时代不详),皆为沥粉贴金做法,金色盘龙,形态各异,造型优美,是长治地区栱眼壁画之精品。前槽两内柱彩绘龙云图,虽色泽减退,但图案仍……[详细]

362、五台山观音洞(栖贤寺)

通道终极,是山崖中腰的大岩洞和洞前的大殿。殿建3间,出檐翘扬。殿内主供八臂十一面观音,观音面部着白、红、绿、蓝等色,表示种种变化的法像。两侧还供有文殊菩萨、普贤菩萨和-教祖师宗喀巴。殿后左侧有一小洞,传说这里是清康熙年间六世0-仓央嘉措避难-的地方。此外还有传说该寺中部岩畔的建筑是十三世0-的-所在。因此藏族佛教徒朝五台山,观音洞是必到之地。栖贤寺又称观音洞,位于南山寺北侧的栖贤谷口,距台怀镇约5公里。寺院建造在悬崖上,从崖底的下院开始,凿石为阶,在凸出的石壁上盖有亭子和殿堂僧舍。下院正面建有5间殿堂,当中一间为穿堂,接着便是岩壁下的短窄石阶通道,通道中段,外侧凸起的岩石上建有六角亭,称为观音亭,亭檐下的横枋上有三幅画,表现的都是观音显示真容拯救受到歹徒和猛兽威胁的凡人。中段傍岩壁筑7间殿堂僧舍。从小门入内,墙壁与石壁之间很贴近,院道不足1米。中间一段墙壁上画有十八罗汉,六位一组,均呈日常……[详细]

363、清徐宝梵寺

宝梵寺(第五批省保)时代:清地址:太原市清徐县东于镇东于村宝梵寺,据清碑记载,始建于宋宣和元年(1119),金、元时期屡有补葺,明成化十一年(1475)、嘉靖四十五年(1566)、万历年间(1573~1620)三次重修,清光绪十八年(1892)又重建,现存建筑为清代遗构。宝梵寺坐北朝南,二进院落布局,院落东西长82.7米,南北宽43.2米。占地约3600平方米。中轴线上从南到北依次建有戏台、山门、韦陀殿(过殿)和正殿,旁门位于山门与钟鼓楼之间,两侧从南到北依次为钟鼓楼、东西配殿及东西耳殿。宝梵寺作为清徐县一处保存较完好的清代寺庙,其规模较大、布局完整。戏台位于山门外,钟鼓楼、东西旁门、山门并列为一字形,布局独特。它的总体布局、单体建筑的结构形式和艺术造型代表了本区域当时的营造水平,是本区域清代寺庙比较典型的代表。为研究本区域清代寺庙建筑提供了实物例证,具有较高的历史价值。其山门、戏台、正殿……[详细]

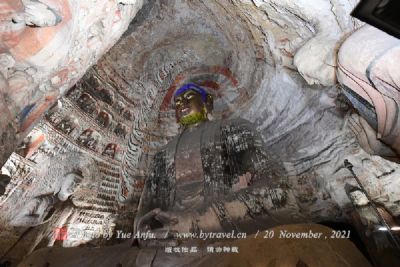

364、云冈石窟第5窟(大佛洞)

第五、六窟为一组双窟,窟前四层木构楼阁为清初顺治八年(1651)宣大总督佟养量主持修建,因岩结构,蔚为壮观。即明代云中八景中的“云冈摩云”。窟门两壁上层各雕一株枝繁叶茂的圣树,二佛侧身树下对坐,神情安详;下层金刚力士头戴双翼羽冠,身穿甲胄,威风凛凛。窟内北壁坐佛高17米,是云冈石窟中最高大的佛像,后世包泥彩绘,呈唐代风格。东西两壁各一立佛,西立佛鼻直眉弯,略显笑意,雍容秀典。后壁凿有礼拜道。地址:山西省大同市云冈石窟景区类型:古迹雕像/雕塑世界文化遗产等级:AAAAA游玩时间:建议20-40小时电话:0352-3029625开放时间:周一-周日8:30-17:30(4月1日-10月15日);8:30-16:50(10月16日-3月31日)门票信息:无需门票。已包含在云冈石窟门票内。……[详细]

365、资寿寺

俗称苏溪寺,位于山西省灵石县城东10公里处的苏溪村西侧。寺院座北朝南,东临绵山,西傍汾河山环水绕,水秀山青,古树交荫,风景秀丽,为三晋古刹群中不可多得的一处胜景。据现存的碑文记载,寺院创建于唐代咸通l1年(870),重修于宋,以祈求圣佛赐福保佑庶民长寿而得名:“资寿寺”。所谓“资”者,供给、赐予也。据说宋代寺中香火较为兴盛,每日朝钟暮鼓过堂上殿的僧徒,多达20余人。金代末年,寺院因周围林木失火而致毁。随之,众僧各奔东西,香火断绝。相传,元泰定元年,一个名叫法海的远道僧人,往绵山抱佛寺访友路过此地,目击寺院坍塌,很是惋惜,遂留脚有日,在邻近几十个村舍,持钵沿门讲念经佛,意在激发当地村民复建寺院的志向。如此一举,甚为奏效。不日周围的乡绅、商号、村民等,纷纷捐助银两、财物,于泰定三年(132年)动工重建寺宇。至明正德十六年(1521)又兴工进行了大规模的补茸完善,只是香火不及于前。好在后来的朝代……[详细]

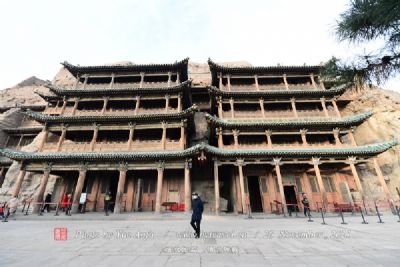

366、云冈石窟第6窟 释迦佛洞

第五窟与六窟为一组双窟,位于云冈石窟中部。该窟为中心柱窟,亦名支提窟、塔庙窟,雕饰富丽,被誉为“云冈第一伟观”,是世界雕刻艺术史上的奇迹。窟内中央方形塔柱分上下层,高15米。上层四面各镌一立佛二菩萨,四角镂雕大象承驮九级楼阁式方塔;下层四面开龛坐佛。窟内四壁上层环列立佛十一尊,华盖承悬,气宇轩昂。窟顶格状,格间可见骑乘孔雀、狮子、虎、长尾鸟等动物的多臂多首天神。窟内现存反映释迦一生的佛传故事图30余幅,集中表现了佛主从诞生、成长、婚姻,到出家、弘法等一系列具有标志性纪念意义的场面。这些故事图雕刻,结构合理,手法简朴,窟中墙壁几乎全部布满了雕塑。一千多年的风风雨雨使许多雕塑风化,颜色剥落或褪色,但仍然尽显当年的精美与壮观,它的精彩让人佩服与感叹!第五窟与第六窟是双窟,窟前有清顺治八年(1651年)所建五间四层木制楼阁,琉璃瓦顶,据一位导游介绍,两壁之间的墙壁最薄的地方只有2厘米。楼阁造型庄严……[详细]

367、平遥财神庙

财神庙是在城隍庙里面的一个景点平遥古城的城隍庙内,西边有一座财神庙,这是一座独特的庙堂,山门是一座倒座的青砖两层戏台,进口是半坡蓝绿筒瓦单飞檐硬山顶的垂花门,出口是青砖拱门,拱门上就是戏台台面。钻出拱门回头看,戏台的台面四围有雕花围栏,粉彩斗拱,雕花横额枋,单飞檐蓝绿相间琉璃瓦,抱厦歇山顶,戏台的台口上悬挂着“龢聲鳴世”牌匾,台前的檐柱上,悬挂着一幅楹联,上联是:板鼓铿锵敲醒富贵黄粱梦,下联是:琴丝婉转飞上神仙白玉楼。在戏台的东西两侧,是五开间的二层看台,说是看台,并不十分准确。六根朱红通透檐柱,单飞檐单面坡的悬山顶,二层看台上有雕花护栏,象“包厢”一样,所以也可以叫观戏楼。财神庙的戏台比城隍庙的戏台要小许多,院子也比较狭窄。戏台的对面,也有一座三开间的青砖卷棚悬山顶的过厅,也叫献殿。空旷的献殿后有一座青砖三开间二层的0,一楼是财神殿,里面的佛龛里分别供奉着三位财神爷,居中的是“文财神”比……[详细]

368、昔阳福严寺

福严寺(第五批省保)时代:元、清地址:晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村中据明嘉靖二十七年(1548)《乐平县志》、清雍正十二年(1734)《山西通志》、民国4年(1915)《昔阳县志修编》及重修碑记载,福严寺创建于元至正五年(1345),清顺治十四年(1657)、清咸丰九年(1859)、清同治二年(1863)屡有修葺。坐北面南,一进院落布局,原有大殿、南殿、戏台、钟鼓楼、东西配殿、东西配房、东西廊庑等建筑,现仅存大殿、钟鼓楼、东西配殿、东配房、东廊庑。现存建筑中大殿为元代遗构,其余均为清代建筑。大殿平面近方形,面阔三间,进深六椽,单檐悬山顶,梁架结构为四椽栿对前后剳牵通檐用四柱,柱头卷刹圆和。前檐斗栱共计7朵,均六铺作单抄双下昂,补间铺作采用斜拱,平面呈“米”字形,横栱采用鸳鸯交首栱,栱端斜砍,栱瓣明显。门窗已改。整座大殿屋面举折平缓,出檐较远,斗拱用材较大,梁架系自然弯材砍削而成,元代遗风尤为明……[详细]

369、尧陵

帝尧位列三皇五帝之一,被后世誉为“文明始祖”和“国祖”。尧陵位于临汾市尧都区大阳镇,世称“神林”,高50米,周长300米,在已知的三皇五帝陵寝中最为巍峨高大。尧陵四面环山绕水,古有“山环水绕土一丘”之说。尧陵祠宇,相传为唐初所建,金、元、明、清均有修建,现存明嘉靖十八年所立的尧陵碑上刻绘着尧陵全貌图。1986年,尧陵被确定为山西省文物保护单位。2006年国务院第六批公布为全国重点文物保护单位。在市、区两级高度重视下,2007年4月3日,尧陵历史上规模最大的修复建设工程开工, 2008年12月底一期修复工程竣工,完成陵区修缮、陵区涝河护坡、陵前大桥、陵前广场、涝河溢水坝、赤龙壁、道路、道路绿化等工程,投资66000万元。根据总体规划,尧陵景区可游览面积为10平方公里,主要建设项目有尧帝拜谒区、尧帝祭祀区、尧都风情园区,配套的基础服务设施和10平方公里的绿化。2012年12月底完成所有规划项目……[详细]

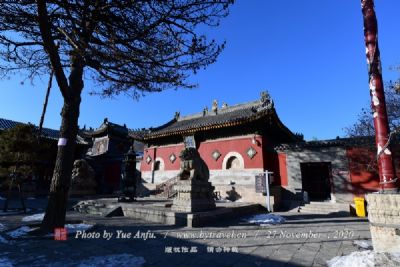

370、大同观音堂

观音堂观音堂(第三批省保)时代:辽、明、清地址:大同城西7.5公里的同云公路旁寺创建于辽重熙年间(1032-1056年)天辅六年(1122年)毁于兵火。明清时期多次修葺,现存建筑系清顺治八年(1651年)重建。寺院坐北朝南,分前后两院。布局紧凑,戏台、观音堂、三真殿、沿中轴线由前至后排列,迭层升高。所不同于一般寺院布局的是山门位于中轴线东侧,大大低于寺院地平。山门结构为砖券门洞。门额-“观音堂”三字。前院有一倒座戏台,建造于离地8米高的券洞口上,洞下是古代车马人行之道。戏台与正殿(观音殿)之间有腰墙相隔,进入腰门,左右两侧各有钟鼓楼和碑廊。正殿面阔三间,进深两间,殿顶为悬山式,覆以琉璃瓦。殿前增置抱厦以扩大佛事活动场地,殿内正中一尊6米高的石雕观音像,头饰花冠直达屋顶。观音两侧有2米高的石雕胁侍立像两尊,系辽代所作。殿内东西两侧伫立十大明王。壁上还绘有二十四幅观音菩萨救难的故事。后院是一座……[详细]

371、长子崔府君庙大殿

长子崔府君庙大殿(第七批国保)时代:金地址:长子县城东大街长子一中校内唐代以后直至明清之际,在晋东南上党、泽州(今长治、晋城)一带民间多见一种在其他地方见不到的庙宇,称曰“崔府君庙”。今人多不知其中的瓜葛与原委。所谓“崔府君”,本名崔珏,字元靖,隋末唐初乐平(今山西省昔阳县)人。唐贞观七年(公元633年)时崔元靖为长子县令,其在职期间秉公执法、除恶扬善,一时间威名四震。崔曾严戒民间不得杀生,但有一日,有人讲在发鸠山一带有猛虎伤人,于是崔元靖派人去拘捕该虎。虎见其吏即随之而至县衙,崔元靖升堂历数该虎吃人罪恶,该虎当即伏罪触阶-而死。从此,崔府君的名声更是轰动域内。崔珏是唐太宗李世民时的长子县令,但在其100余年后的“安史之乱”时,唐玄宗李隆基居然还梦见他.而且梦醒后立即敕封百年前的崔珏为“显圣护国嘉应侯”。这可能就是为什么晋东南一带多见“崔府君庙”的缘故。在山西大地行走,触摸和感悟之一百二十……[详细]

372、高禖庙

高禖庙位于河津市区西南5公里处的阳村乡连伯村西沙梁上。她地概壮巍,视野辽阔,现为山西省文物保护单位,是河津市重要的旅游景点。相传4000多年前的夏代高禖庙的前身皋庙就创建于此。高禖庙占地一万多平方米,殿宇坐北朝南,西傍黄河,南临汾水,北依吕梁山,东望白虎岗。建筑格局方正均衡,颖敞合理,体现了道教文化崇高自然和谐的审美意识。河津高禖庙历史悠久,文化底蕴厚重,是省屈指可数的一座以“高禖”冠名,以根祖文化为内涵的古建筑群。高禖不是人名,它是古代乞求子孙后代繁荣昌盛的一咱最高形式的祭祀活动。商代时,河津有耿、冀两上小国,商祖乙迁都耿地后,高禖庙就成了当时的皇家高禖祭场,耿地遭受洪水灾害后,商都又迁至河南,从此高禖庙即成为民间高禖祭场。经过几千年的演变,高禖庙形成现在儒、道、佛三教圆融于一庙的格局。但儒、道、佛三教有一个共同的理念,即引导人们积德从善,和睦相处,这就是几千年来华夏民族的精神纽带,也是……[详细]

373、长宁大庙

地点:黎城县东阳关镇长宁村中年代:元至清价值:具有较高的历史和艺术价值灵源圣井庙俗名圣王庙,位于黎城县东阳关镇长宁村中,也叫长宁大庙。一进两院布局,坐北朝南,南北长49米,东西宽31米,占地面积1519平方米。创建年代不详,现存大殿为元代遗构,其余为明、清建筑。中轴线上由南向北为砖砌照壁、山门(倒座戏楼),献殿、正殿、后殿;东西两侧有夹屋、配房、耳殿、廊房等。正殿建于青石砌筑的台基之上,台基长11.26米,宽2.85米,高0.75米,面阔五间,进深六椽,单檐悬山顶,琉璃脊饰,四椽栿对前乳栿,通檐用四柱,梁架用自然弯曲木材,结点古拙;前檐柱头斗拱五铺作双下昂,蚂蚱形耍头;补间铺作为枋上隐刻;前檐门窗木装修新作,殿内正中石砌神台。山门由两部分组成:一层为入庙通道,二层为倒座戏台;主山门两侧又各增设一圆拱偏门。庙内存明、清重修碑各一通,碣四方。灵源圣井庙是一处综合元、明、清风格于一体,保存完整的……[详细]

374、陵川龙岩寺

龙岩寺龙岩寺(第五批国保)时代:金、明地址:陵川县城西10公里礼义镇梁泉村创建年代不详,据寺内碑文记载,寺原名龙泉寺,为当地百姓祈雨求福之所。唐总章二年(669年)称龙严寺,殿内“家具熔金作像”。金天会七年(1129年)僧惠耀主持修建过殿,天会九年(1131年)增修法堂。大定二年(1162年)改额“龙岩寺”。明万历八年(1580年)又大兴土木,葺补修缮。现存过殿建筑为金代遗物,其余皆为明代建筑。寺坐北朝南,分为上下两院,总占地面积1832平方米。上下两院拾级而上,各院建在平台之上,中轴线上依次排列有山门(仅存基址)、过殿、正殿,东西两侧为垛楼、耳殿、禅房。寺内主体建筑过殿为金天会七年(1129年)所建。面宽、进深各三间,平面呈方形,单檐悬山顶,屋顶灰布瓦覆盖。殿前砖砌台基高0.9米,前檐明间设门,次间置窗。四周檐柱石质,柱础均为覆盆式,刻有宝装莲瓣花饰。檐下柱头斗栱一周,五铺作单抄单下昂,……[详细]

375、大同清真大寺

大同清真大寺座落在大同城内大西街九楼巷,寺院西向,建筑古朴。门额用汉文雕塑。全寺占地20余亩,面积呈长方形。从寺门到礼拜寺形成一个下坡。全寺院布局紧凑,结构严谨,洁净肃穆。中轴线上有正门、十字穿心楼阁、石桥、礼拜殿,轴线左右有配房、沐浴室等。主体建筑由四组殿堂毗连而成,前为卷棚式抱厦,后为歇山顶和硬山顶两组大厦,最后一组则为卷棚顶和圆攒尖顶的混合结构。整个建筑外形檐牙起伏,富于变化,既保持着中国古代木构建筑的风格,又具有阿拉伯文化的特点。据记载,该寺建于唐贞观二年(628年),距今有1200年的历史。现存建筑多为清代遗物。据清乾隆七年(1742)重立《敕建清真寺碑》记载,该寺建于唐贞观二年(628),现存建筑多为清代遗物。在清真大寺的西院内尚有清真女寺。大同清真寺原占地2000多平方米,由于年久失修,各种设施陈旧,已不能满足信教群众活动,与大同历史文化名城不相称。从2008年起,大同市委、……[详细]