江西省文物古迹介绍

赣州市 吉安市 上饶市 宜春市 九江市 南昌市 抚州市 萍乡市 景德镇市 鹰潭市 新余市 江西省文物古迹 江西省红色旅游 江西省名人故居 江西省博物馆 江西省十大祠堂 江西省十大古村 5A级景区 4A景区 江西省十大景点 江西省十大免费景点 全部 江西省特产 江西省美食 江西省地名网 江西省名人 [移动版]

81、羊角水堡

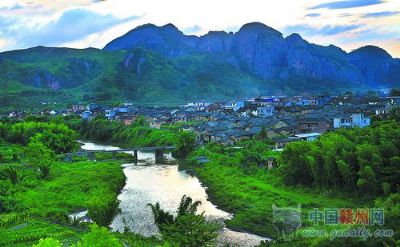

羊角水堡 位于江西省东南部的会昌县 筠门岭镇(距县城56公里,东毗福建,南临广东,扼闽粤赣三省咽喉,为交通要冲)羊角堡村。该村距筠门岭10多公里,处湘水上游,紧邻省级风景名胜汉仙岩。 羊角水城堡,汉仙岩脚下的湘江绕城堡而过,宛如一只羊角,城堡则依着羊角水而筑。这是赣南历史上独一无二的村落,它独特的地理位置,因为扼湘江守会昌,自古以来便是兵家重地。 在江西南部与粤、闽边界线上有数百条大大小小的道路彼此相通,延伸着客家人迁徙的脚步。赣南客家古村(镇)甚多,其历史成因诸多,大多数古村(镇)因道路处于关隘或要汇之处而形成,部分因为军事、商业、围屋因素形成。 府志载:“会昌羊角水,扼闽广之冲,为南赣咽喉重地”,作为江西东南通往闽粤的水陆交通要道——羊角村,很早就有依寨屯兵据守的兵营。明成化年间,在羊角城堡建提备所,屯兵百人,作为一般的防守和暸望。每当遇有大队“流寇”到来时,官兵只能紧闭城堡以自守。羊……[详细]

82、赣县宝华寺

宝华寺系佛教大丛林中之古刹,位于赣县田村镇东北边境的东山村,与兴国县永丰乡李树下村之交界处。据《赣县志》记载:唐开元年间,马祖禅师到龚公山传播禅法,为开山祖师,后历代高僧在此传经诵佛,为赣南佛教圣地。该寺建在群山环绕之中,清净幽雅,风景独特。今存三殿,雄伟庄严。寺内有十大宝:大宝光塔、出木井、古鼎锤、千人锅、龙泉井、千年杏、千年柏、千年松、四方竹、灵照女莲。宝华寺在中国佛教发展历史上具有十分重要的意义,因为自从马祖在宝华寺建佛教丛林(俗称佛学院)开始,僧人就不再受颠沛流离之苦,才使得佛法在中国大地上有发扬光大,深入人心的机会。宝华寺佛学也因此源远流长。日本、韩国等东南亚国家的佛教与宝华寺皆有缘源,其佛教人士每年都会专访宝华寺。主要景点1、出木井。传说此井位系马祖率众侍所穿。井深三十余米,井底与万安县良口圩赣江相通。马祖在龚公山建禅堂时,井中自动出木,取用一根又升上一根,如此升取不绝,直至禅……[详细]

83、清华彩虹桥

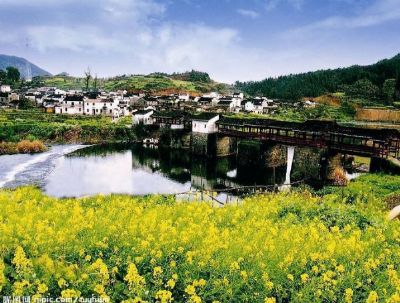

彩虹桥建于南宋,距今已有八百多年,是古徽州最古老、最长的廊桥,被众多媒体誉为“中国最美的廊桥之一”。彩虹桥的魅力,不仅在于桥体与青山、碧水、古村、驿道的完美结合,而且更重要的体现在建造的生命力,科学合理的选择了建桥的地理位置——建在最宽的河面上;分解洪水冲击力的半船形桥墩设计;根据洪水主流速桥墩之间的差异分布;条石砌法的紧密牢固;桥面设计理念的长远、实用,易于后人维修,充分体现越简单实用的工艺越容易传承、延续的哲学思想。历经八百多年,依然完整、古朴、厚重、积淀感强。彩虹桥与登云桥一高一矮、一大一小的连接,解读了古徽州桥文化的精髓:祈盼吉祥、发达。人生的最佳境界,无论读书、做官、行商……登青云,踏上一道吉祥、美丽的彩虹,飞黄腾达,何等风光、潇洒、光宗耀祖。两桥桥名的巧妙组合,正是古人对子孙后代的祝愿、祈盼。桥下的一池碧水,因篆刻流派鼻祖文彭与何震泛舟于此,见这里秀美风光,文彭欣然在临水石壁上……[详细]

84、景贤贾氏宗祠

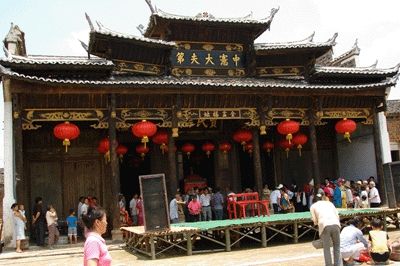

景贤贾家古村依山傍水,村内古巷道纵横交错,路面皆用青砖、麻石铺设,深深的车辙印痕是贾家村沧桑历史的见证。古村排水系统科学合理,沿用至今,村内散布着12口水塘,用以调蓄雨水、吞吐淤泥。古建筑历史悠久,庵、堂、祠、寺、观、书院遍布于古村内外,抬轿、神龛、匾额、古陶瓷、木质家具等文物众多,七级玉塔矗立于古村前的田野上。 称贾家为现实中的“荣国府”,是说贾家的官宦发达。对此,从村民口口相传的一个掌故可以说明:因为贾信身为朝廷要员,与皇室关系密切,贾信的父亲贾季良在入宫的时候,通常情况下只会跪拜男性的皇室成员,而拒绝向女子跪拜,理由是“左脚踏金,右脚踏银,怎肯低头拜妇人?”以显示自己的不寻常。 当然,对于这种说法常人只当传闻一听了之,不过贾家古村至今还保留着明显的官宦建筑风格,依然可以印证这一点。“也正是因为贾家村在外任官的人多,回来以后所建房子风格多变,甚至含有皇宫建筑的元素。”刘金成说。 最有代……[详细]

85、武宁弥陀寺

武宁杨洲凤凰山弥陀寺,据考开山于汉朝末年,有异人观此山郁葱之佳气,结茅隐居,以待机缘之合(《西瓜寺长明灯会碑记》载),察该地酷似双凤朝阳,便冠名“凤凰山”。三国前期,孙权祖父——孙钟,种西瓜于凤凰山瓜畲口,因此冠名为“西瓜古寺”。李唐之后,有尊者在此潜修,取名为“毗卢冈”,后改名为“凤鸣禅林”。明万历癸丑四十一年,释弘耐禅师,为复古意,又将此寺改名为“西瓜寺”,沿至1985年,经该寺住持释传开大师(当代禅宗泰斗虚云老和尚的法曾孙——洞云宗五十一世传人,1961年由庐山东林寺迁锡于此)与中国佛学院副院长传印法师商磋,敬请全国政协副主席、中国佛教协会会长赵朴初大德题辞,遂更名为“弥陀寺”。凤凰山弥陀寺,前有奇观吴王峰(相传三国吴王孙权的曾祖母葬此山顶)为屏,后有异境武宁岩作靠,左倚西源,右偎东源,更有武宁湖相陪衬,真可谓世外桃源,人间仙景。座落在杨洲凤凰山上的弥陀寺,之所以已成为我县最具吸引力……[详细]

86、宁都会议旧址

宁都会议旧址位于江西省赣州市宁都县东山坝镇小源村委会小源第四村小组,原为曾氏房祠“榜山翁祠”,总占地面积283.5平方米。榜山翁祠建于清康熙年间(1662~1722),平面长方形,座西北朝东南,通长22.67m,通宽13.55m,通高9.9m,占地面积307.2㎡,砖木结构,小青瓦屋面,檐口设勾头滴水,垒瓦脊,脊角上翘装饰兽吻,硬山顶,山面为叠落式封火山墙。建筑由门廊、门厅、天井和正厅组成。地面主要为青砖工字缝墁地,局部卵石墁地。墙面为青砖眠砌下碱,墙身为单丁一斗一眠空斗墙,封火山墙,顶部设三级砖檐,饰以白灰抹灰带,小青瓦压顶,如意卷草形翘角。1932年7月,蒋介石发动第四次--军事“围剿”,中央红军奉命从漳州千里回师北上。8月上旬,苏区中央局在兴国开会,讨论红军行动计划。会议采纳周恩来的意见,决定毛泽东任红一方面军总政委。前方组成周恩来、毛泽东、朱德、王稼祥4人“军事最高会议”,后方中央……[详细]

87、定南围屋

定南围屋(含车步虎形围(含方氏私塾)、明远第围、太公八角围(含郑氏私塾))定南围屋,是赣南客家围屋的一部分,分布在江西省赣州市定南县境内,保存各类客家围屋200余座。定南地区,“围”作为民居,最早见于清初。围屋在赣南大量出现,并形成规模和特色是在清代中晚期。民国后,定南围屋便少建造。定南围屋包含车步虎形围、明远第围、太公八角围等,不同于闽西永定客家围屋,定南的围屋突出的是头,即以虎头为门面。因此为虎头围屋,又叫虎形屋。凝聚着客家人的勤劳智慧,是中国富有特色的传统建筑形式之一,是客家文化的象征。2019年3月7日,定南围屋(含车步虎形围、明远第围、太公八角围)被列为第六批江西省文物保护单位。定南县几乎各乡镇均有围屋,多用生土夯筑墙体,屋顶形式多为悬山,为其他县所少见。定南的围屋,常为夯土墙,屋顶多为悬山。围屋的外墙体,大多常采用“金包银的砌法,表层用砖或石砌三分之一厚,内墙层则垒筑三分之二厚……[详细]

88、宁都永宁寺

永宁寺位于江西省宁都县城南面的水口塔旁。宁都自三国吴嘉禾五年建县以来,因交通便利,经济繁荣,而成为江西省东南部的重镇,元、清时期曾设过直隶州,1949年前后也设过专区,据说,宁都的这些发展都是得益水口塔和永宁寺。 宁都城东面,梅江河蜿蜒而过,流至城南一公里处,形成一深潭,传说是孽龙巢穴。孽龙作怪,引起洪水泛滥,淹没城池。邑人受高道指点,拟在潭中建塔,以镇孽龙,遂投以大量石块,但因孽龙用妖术将石块化得无影无踪,无法立椿奠基。这时,农夫叶柏捐出自家的聚宝盆装以石块投入潭中,始得堆石成山,在山上建起了水口塔,镇住孽龙。故水口塔又叫“镇妖塔”。被水口塔镇住的孽龙,虽不敢轻举妄动,但一直耿耿于怀,总想伺机报复。为彻底制服孽龙,人们便又在水口塔南边建起“永凝寺”。自此,孽龙常受法会之甘露,圣水焰口普济之超度,不再作恶。宁都城免于水患,安然无恙,整个宁都也日益繁荣昌盛。 永宁寺与水口塔同时始建于明万历年……[详细]

89、石城宝福寺

宝福寺,位于江西省石城县城东南琴江河畔,为北宋大中祥符年间(1008-1016)建,大观庚寅(1110年)僧应可修。崇宁年间(1102-1106)由僧应可、道符及合院僧众募资于寺后增建七级六面宝福塔。该寺几经毁兴。元朝至正二十年庚子(1360)遭寇所毁。明洪武三年(1370)僧人明海法师重建。清顺治十二年乙未(1655)知县郭尧京重建。乾隆六年(1751)知县马尹奇祷雨于此获验,因此与典史柴文元、邑绅熊承统等筹款重修。民国初年于寺左增建玉皇坛,至此,成为佛寺,佛塔,神坛三位一体的建筑群。民国二十年(1931)冬,县当局以修城墙为名,拆毁佛寺。数年后由比丘尼证芳法师发心募化重建。民国二十九年(1940)邀请著名高僧印慈法师(中国佛学院首届毕业生,全国佛协常务理事)为住持,乃继重修扩建殿宇,重塑佛像,并亲赴上海迎取《大藏经》一部。民国三十二年(1943年),前清兴国县翰林谢远涵为其题书“大雄宝……[详细]

90、洲湖红五军战斗旧址群

洲湖红五军战斗旧址群(含红五军军部旧址(曹家祠),红军标语群(曹生垣民居、曹光宗民居),-俘虏关押所(京丞公祠),狗爬岭山腰战壕,狗耳朵西山顶和东山顶掩体,水湾西山顶掩体和战壕,亭子东山顶战壕,水湾东山顶掩体,狗爬岭古道暗堡,清江潭“十八堆”-墓冢,红军烈士墓)红五军战斗旧址群位于江西省安福县洲湖镇三湖村曹家自然村及“狗爬岭”山峰等一带。沿古山道可直达吉安县官田、永阳等地。“狗爬岭”山脉属罗霄山脉在安福南部向东延伸段,山高林密,连接永新、吉安等地。普查队在该村复查“红军标语群(县保)时,向当地村民询问了相关历史背景,原安福县委办退休干部曹生垣、村民兵连长刘文清、村委主任谭钟昌、文书杨赞美、支委刘奇山、村支书江固生等均根据老辈人回忆,提供了原彭德怀率红五军在该地战斗的传闻,随后,普查队展开了全面调查。现存红五军战斗旧址包括:红五军军部指挥所(原王屯乡苏维埃政府旧址—曹家祠)、-俘虏临时关押教……[详细]

91、三侯寺

位于江西省萍乡市安源区五陂镇,距萍乡市城区约8公里,距安源约6公里,是萍乡的重要旅游景点,来萍乡观光者到了五陂镇大都先必前往三侯寺。三侯寺旧称三侯庙,又称张相公庙。创建于明崇桢二年(1629),重建于清道光二十七年(1847)。东临南河水,南靠乌龙山,西傍三侯古桥,北对册冈宝刹。据地方史籍《昭萍志略》载:“萍南大田有三侯,屡著灵异,里人所建,以祀张相公”。“尝读唐书张宏靖传,三世皆宰相,封侯,时号三侯张相公家,今三侯庙亦张相公”。寺中祀祭之张相公,并非唐代张宏靖,只是借其义,祀祭生于明朝万历二十五年(1597)的张景鸿,字逸云,号康,湖南济阳人氏,弱冠中秀才,后又精通岐黄之技。为避祸难,奉母离乡,飘泊至山清水秀的横头洲,自称横头洲子,设馆教书营生,且以所学之医术,常为乡邻治病,助药贫困者,其育人济民之高尚品德深孚众望,皆称张相公。明崇桢二年(1629)秋,瘟疫蔓延乡里,民众惶恐不安。张相公……[详细]

92、吴氏家庙与崇本学校

名称:吴氏家庙时代:明万历至民国初地址:南昌县岗上镇蚕石村位于南昌县岗上镇蚕石村的吴氏家庙,是岗上镇蚕石村吴姓村民的祖庙。该建筑为明万历年间始建,其中第三进为民国五年(1916年)重修。“吴氏家庙”占地面积达2400平方米(其中建筑面积达1538平方米),为抬梁穿斗式木架构,外墙用青灰色砖砌成。家庙门楼气势宏伟,二进“萃涣堂”和三进“崇本堂”庄严肃穆,整体为晚清风格。该建筑主体基本保持完好,仅钟楼、鼓楼和两边侧房因年久失修而损毁比较严重。民国时期,吴英甫在此创办“崇本小学”,解放后为“蚕石完小”,文革前转为“岗上中学”,1990年停办,现仍为吴姓村民的祖庙。“吴氏家庙”为明万历年间始建,据载在清代曾有过一次大修,现建筑的第三进为民国五年(1916年)重修,其它建筑大部为清代建筑或构件。“吴氏家庙”为东西纵向轴线(方向为355度),呈长方形(东西长,南北宽)。占地面积达2400平方米(其中建……[详细]

93、百丈禅寺

百丈禅寺及中国佛教禅守“天下清规”发祥地,座落于有“仙源灵境”之誉的江西奉新百丈山,到今已有1200余年历史。唐代禅宗巨匠怀海在此住持禅法20年,为中国佛教禅宗作出了四大贡献:一脱离律寺,别立禅居;二倡导“一日不作,一日不食”,大兴农禅之风;三整饬戒行,创立禅门宗规;四禅精慧秆,永续禅薪。特别是撰修“诏天下僧悉依此而行”的禅门宗规(即天下清规或百丈清规)而声名大振奋,引来无数禅学之人,曾出现“三寺五庙四十八庵”之盛况。“百丈清规”的制定,推动了佛教职工禅宗的发展与兴盛,奠定了百丈寺禅宗祖庭的地位,历代皇帝对百丈寺都有敕封或敕建,这一切使百丈寺在中外佛教界享有盛名。百丈寺代有高僧,唐代有黄檗希运、沩山灵佑、惟政,五代有明照安(韩国人),宋代有道恒、道震、智映、净悟、以栖等,元代有大昕、德辉,明代有明雪,清代有云堂、德清、石兰等。唐宣宗亦曾于此避祸当沙弥,并留下著名佳句:“溪漳岂能得住,终归大……[详细]

94、桐木岭红军哨口工事遗址

因为险,以前是雄关,现在成风景。桐木岭哨口工事设在桐木岭的马坳,有“鹤立鸡群”之势,进退便利,左右呼应。现在这一哨口工事按原貌进行了全面整修,并修了纪念亭和诗词碑,碑上 书写毛泽东同志的诗词。井冈山共有五大哨口,位于茨坪四周,山峰陡峭,峡谷幽深,地势十分险要,它们是五条通往井冈山的要道。分别是北面的黄洋界哨口,南面的八面山哨口,西南面的双马石哨口,南面的朱砂冲哨口,东西的桐木岭哨口。在这些哨口的万丈深渊中可以看到苍鹰在半山中盘旋,景象十分壮丽。五大哨口里的双马石哨口海拔1286米,因山顶上有两块相叠的大石头形似两匹骏马,故名双马石;周围林中有很多野生桃树,桃花盛开期迟至农历四月;桐木岭哨口海拔860米,桐树成林,每年桐花盛开之时,花开漫山遍岭;朱砂冲哨口与黄洋界互成南北对峙之势,在它的峭壁上有一股红色水流出,朱砂冲因此得名。五大哨口现均列为全国重点文物保护单位,并对外开放。五大哨口里的双马……[详细]

95、赤山石洞口宣王傩神庙

石洞口傩文化的起源,据当地杜氏家谱中“傩自周始”的记载来推断,石洞口的傩文化在历史的长河中已经延续了两千多年。石洞口现存的傩庙综合杜氏家谱中所述:明洪武十一年(公元1329年)由时任萍乡知县杜谷珍之子杜传芳倡头集资兴建,至今有622年历史,期间进行过几次重修。傩面具是傩文化中最具特征的符号。随着历史的进程,它的内涵愈来愈丰富,覆盖面愈来愈宽,从原始的驱逐疫鬼,发展到驱恶、逐疫、祛灾、避难、镇邪、占卜、治病、求子、求财、祈禄、纳吉等等。随着道教的产生,佛教的传入和人类思维能力的逐渐提高,傩面具的形象也慢慢丰富起来,道、教两教神话中的人物、神诋、历史英雄人物、民间故事、传说人物,充实了傩面具形象队伍。逐渐朝着宗教化、世俗化、人性化、写实化的方向发展。据石洞口从事傩祭活动的老道士遗存下来的道书中所列举的明清时期傩神面人物有600多个,其中有天神、地神、冥神,历史人物、征战英雄。这些傩神除在庙中的……[详细]