黄山区文物古迹介绍

1、杨文会故居

杨文会,号仁山,安徽石埭县人,生于清道光十七年(1837)。自幼读书,但不喜科举业。当咸丰三年(1853)太平天国革命军进攻安徽,他随着家人辗转迁徙于各地,前后十年。这时他学习音韵、历数、天文、地理以及黄老庄列等学问。同治三年(1864),他因病专心研究有关修养的书籍,得《大乘起信论》,反复读诵领会其中的奥义。接着又看到《楞严经》,更有会心,增加了对佛经钻研的兴趣。同治五年(1866),他到南京在工程界工作,同事中有真定人王梅叔,深通佛学,时相切磋。他又认识了魏刚己、赵惠甫、刘开生、张浦斋、曹镜初等人,和他们讨论,以为当时佛经大部分刻版都毁灭了,对于弘扬佛学很有影响,应将刻经的事业恢复起来。于是设立金陵刻经处,募款重刻方册藏经,由他自任校勘。同时赞助这事最力的有江都人郑学川,出家名妙空,在扬州砖桥设立了江北刻经处,和金陵刻经处分工合作。同治十二年(1873),杨文会又研究造像,拟好结构,请……[详细]

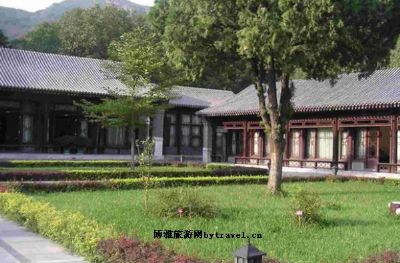

2、西峰寺

西峰寺始建于北宋神宗年间,在近千年的历史长河中香火十分兴旺,影响远及皖南各县,号称“小九华”。清朝咸丰年间,西峰寺毁于太平天国战火:民国三十二年,当地信众捐资重建,但规模已大不如前。1964年,湖南名僧释从闻法师只身来到濒临凋敝的西峰寺,开荒种地,养蜂兑蜜,重燃香火,力振佛门。改革开放以后,宗教政策日益昌明,西峰寺游人日增,成为太平湖畔的一个知名景点。1992年释从闻法师圆寂,遗蜕封缸四载后,肉身不腐,端坐如钟,当地信众自发捐款将法师真身装金,设专殿供奉。1997年,省宗教局局长李继学到西峰寺考察,盛赞释从闻法师真身坐姿挺拔,法相庄严,在空气湿度较大的太平湖畔能够形成真身实属奇迹。西峰寺因此声名远播,游人香客纷至沓来。 乌石镇党委政府大力实施旅游兴镇战略,率先出台了乡镇级的《关于加快旅游业发展的意见》,提出了重点发展寻幽探古游、佛教文化探秘游和镇村休闲游。中央电视台摄制组一行通过一整……[详细]

时代:唐至民国地址:安徽省黄山市黄山区黄山游览磴道,初始于唐代,形成于明清,发展于民国,完善于当代。以天海为中心,分为东、西、南、北四条主干道,辅以支道连接,形成贯通各景区景点的盘道网络。目前,全山磴道总长约85公里,有石阶6.3万余级。历代铺筑磴道的同时,还在沿线相应修建了一批时代特色鲜明,且与自然风光互为辉映的楼台、亭桥等景观设施,折射出黄山景观建筑尊重自然的营构理念和天人合一的人文思想。黄山登山古道及古建筑是人类探胜娱游、开发利用自然的智慧创造,是儒、释、道、民俗等多元文化在黄山交融的结果,其修筑的历程即是一部黄山建设发展的历史,不仅在黄山历史产生过重要影响,对于当今黄山旅游经济与文化发展仍然发挥着重要的积极作用。黄山现存历代摩崖石刻300余处,主要分布在温泉、玉屏、北海、云谷和松谷等各大景区景点和磴道沿线的岩石崖壁。以记载为唐代大诗人李白手迹的“鸣弦泉”与“洗杯泉”题刻年代最早;以……[详细]

4、希范堂

希范堂位于黄山市黄山区永丰乡岭下村。是清朝官员、著名抗法英雄杜冠英故居。希范堂建于清光绪11年(公元1885年)间,距今有120多年历史,2004年被安徽省人民政府公布为省级重点文物保护单位。希范堂主体建筑三进三开间,砖木结构,左右两边有厢房,后进为3间走马楼。堂内的斜撑、雀替、梁托等均雕有龙凤、狮子等飞禽走兽和花草图案。后进正面均用格子门构成装饰,门肚板上刻有家训名言,均为劝导世人训诫子孙箴言警语,富含-哲理。前厅中堂悬有一块金面匾额,上 书--“希范堂”3个遒劲行楷大字。该堂正面宽18.8米,进深29米,檐高8.2米,建筑面积728.12平方米。杜冠英,原安徽太平县泾阳卓村(今属黄山市黄山区)人。1885年3月,法国孤拔率远东舰队进犯镇海,冠英与守备吴杰亲自指挥,督战数昼夜,击沉法军“纽回得答拉克”舰2艘,旗舰“巴麦尔”号也中弹多发,孤拔身受重伤,狼狈逃窜。清廷衔赐杜冠英“奋勇可嘉”匾……[详细]

5、蒋家山遗址

蒋家山遗址,新石器时代遗址。位于黄山区城南4公里的甘棠、耿城两镇交界地段,是一处高台山坡地,高于四周地平10米左右,面积约5万余平方米,为皖南地区最大一处新石器时代古人类遗址。蒋家山遗址文化层最深处厚约4米以上,是黄山地区迄今发现的内涵最丰富的一处新石器时代文化遗址。对研究黄山及皖南地区的新石器时代文化具有极其重要的价值。1998年,黄山市人民政府公布为市级重点文物保护单位。遗址于1957年农民兴修水利取土时发现。文化部门曾多次对遗址进行调查、复查,采集石器、玉器、陶器、陶片近千件。石器有斧、铲、凿、镞、刀、杵、碾轮、锛、镰、钺、网坠、砺石等。石器多数磨制,少数打制,多数制作精细,磨利光滑,造型美观,少数磨制粗糙,大部分保存完整。陶器完整器较少。采集陶片数量较多,多为夹砂红陶,灰陶次之,黑陶最少。陶器纹饰主要有刻划纹、人字纹、绳纹、弦纹、方格纹和附加堆纹。器型主要有鼎、碗、尊、罐、钵、豆、……[详细]

6、云谷寺

介 绍 位于黄山风景区东部,罗汉峰和香炉峰之间,海拔890米。明万历间在此建掷钵禅院,崇帧时改名云谷寺。南宋右丞相程元凤曾在此读书,故又名丞相源。明代文士傅严漫游至此,应掷钵禅僧之求,手书“云谷”二字,此后禅院改名“云谷寺”,久而久之,云谷寺就成了今天的地名了。 这一带山峦重叠,溪谷蜿蜒,云雾吞吐。寺周群峰环绕,翠竹如海,苍松巧石,黄杉、茶树,处处入画。南面入口的路旁、溪岸,石刻如林。寺前有灵锡泉,寺附近树林中有两株名木古树,一为异萝松,一为铁杉。今寺已不存,旧址上盖有宾馆,自东路登山者在此小憩,可远眺变幻风云奇景,品尝黄山毛峰名茶。近年在此建登山索道。并建有“云谷山庄”宾馆。 周围松竹繁茂,千年银杏、异萝奇松、狮子抢球、千古石、仙人榜、灵锡泉等景和钵盂、眉毛、罗汉、香炉诸峰,以及集徽派建筑精华的云谷山庄,互为融合,构成了一个异常清幽的环境。

安徽黄山市……[详细]

7、岩寺文峰塔

岩寺文峰塔位于安徽省黄山市徽州区岩寺镇北郊的原入村口又称水口塔或岩寺塔,至今已有近五百年历史,在通往岩寺高速入口的公路上可以清晰的看到塔的全貌。该塔现为省重点文物保护单位。岩寺文峰塔始建于明嘉靖23年(即公元1544年),为里人郑佐倡建,历时十五载。郑佐,字双溪,徽州岩寺人(所以上文称里人,乡里的意思),是明代正德甲戌进士,官至贵州右参政。郑佐为建此塔确实费了不少心血,从设计到落成花费15个春秋,耗资四万多两白银,每一层由哪些人捐献统统铭刻立碑。仅塔心木一项,就访遍了全县诸山,最后还是在黟县渔亭大圣山觅得的。这株高13丈的巨材,从伐倒到运来岩寺,百把里地就整整花了三年。为铸造塔顶的葫芦宝瓶,他参考了南京报恩塔、绍兴大禅寺塔以及泗州塔多处图形。以往,特别是清代,每逢农历二月初二,四乡八里的人有游塔惯例。白天游人如织,夜间点燃塔灯,从最高层连珠下垂,倒也五彩缤纷。每逢游塔盛会,塔四周便象北京“……[详细]

8、永丰牌坊群

永丰牌坊群位于黄山区永丰乡,时代为清。1965年,永丰乡修建沿山水库,岭下苏村牌坊群被作为封建余孽全部推倒,断裂的牌坊石作为兴修水库的石料,全部砌成水库的基坝和涵洞。2013年,这些湮没的牌坊石在冬修水利时被当地村民发现,又全部从水库大坝下挖掘出来。2014年,永丰乡政府为永久保存这些文物古迹,着手开展古牌坊的修缮和重建工作。2016年,在当地政府和有关部门的积极努力下,这些基本上保存完好的牌坊石依照原样拼接,重新竖立在岭下苏村水口的观音桥处。从牌坊的建制格局和规模来看,岭下苏村牌坊群仅次棠樾牌坊群,是皖南地区屈指可数的牌坊建筑艺术代表作,也是安徽省第二大古牌坊建筑群。五座牌坊的建筑风格大体相似。牌坊主要构件采用当地的白麻石制作,其中龙门枋、题字牌、圣旨牌、花板均采用青石制作,质地坚硬,光滑细腻。粗大的立柱上平琢浑磨,不加雕饰,全部刻有对称的阳文楹联。额枋和月梁上勾勒了简单的云纹图案,雀替……[详细]

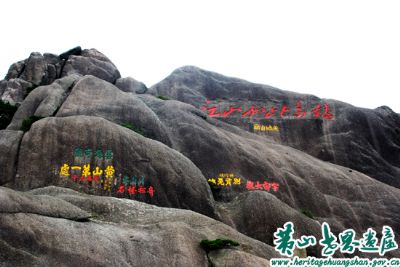

9、黄山摩崖石刻群

黄山摩崖石刻群黄山摩崖石刻,是黄山文化艺术宝库中的一朵瑰丽奇葩,它使神奇险秀的黄山更具灵妙之蕴。黄山风景区园林管理者为弘扬黄山博大精深的文化,保护黄山独特绝伦之瑰宝,对全山摩崖石刻进行普查与描漆出新,并辑录成集。黄山摩崖石刻,或一字,或几字,或数十上百字;或咏赞,或抒怀,或记游……皆凝聚着前人丰厚智慧与突发灵感,凝结着先贤对黄山何以美的深刻理解与高度概括,令人茅塞顿开,豁然醒悟。在黄山众多题刻中,邹鲁所写最多,达200多字,且字字方正,横平竖直,一丝不苟,可谓是楷书之范本;而行武出身的唐式遵则行书粗犷,青鸾峰壁“立马空东海,登高望太平”,若笔起龙蛇,一波三折,气势一发不可收拾;迎客松边青狮石上,有朴古苍拙汉隶“群峭摩天”,此乃明末清初专习《曹全碑》的书法大家郑谷口手笔……名流荟萃,大家云集,妙笔纷呈,不胜枚举。保护范围:单体石刻周边10米,3处以上集中点、片石刻周边20米。建设控制地带:单……[详细]

10、五福庙

五福庙位于黄山区永丰乡,时代为明清。五福庙为宗教纪念建筑物,位于黄山市黄山区城西50余公里的永丰乡岭下村必吉岭头黄山市黄山区城西50余公里的永丰乡岭下村必吉岭头(必吉岭是历史上泾县至青阳的交通要道)。庙建于元末,民国14年(1925年)永丰乡岭下村苏建芳重修。据乾隆时《太平县志》记载:“元末遭兵乱,神有奇验,苏氏托庇焉。固建庙奉为土主。”因此,每逢节日,当地和周围的善男信女来此烧香敬神。五福庙,上下四旁均用花岗岩石建造,不用寸木片瓦,故称“石屋”,3间硬山式。庙宽5.55米,深5.2米,檐水高3.25米,脊高4.95米,庙内有圆石柱4根,柱围1.16米,建有神像基座,高0.75米,宽0.9米、长5米的神像“文革”中拆除,石香炉等保存完好。五福庙为全石结构建筑,这在安徽省是极为少见。五福庙被公布为黄山市文物保护单位。……[详细]

11、黄土岭恐龙蛋遗址

黄土岭恐龙蛋遗址位于黄山区太平湖镇,黄山区城西40公里的广阳乡黄土岭,遗址南面紧靠太平湖。该遗址是1995年初,铜黄公路(铜陵至黄山)黄土岭路段施工时发现。出土蛋化石的面积有近百平方米。出土的恐龙蛋化石,经省考古专业人员现场发掘和国家古生物研究专家鉴定,属于7500万年以前,恐龙中鸭嘴龙类的蛋化石。出土地的蛋化石有扁圆形、橄榄形两种,扁圆形直径为10—12厘米,橄榄形长18厘米,径6—7厘米。据公路施工人员介绍,总共出土有5—6窝,数十枚,大部分被毁,省、区二级仅收藏20余枚。恐龙蛋化石遗址在我省是首次出土,因此,被列入1995年安徽省重大考古发现之一。黄土岭恐龙蛋化石的出土,为研究我省皖南地区的古气候、古生物、古代地质、水文等方面的科学研究,提供了极为难得的实物资料。黄土岭恐龙蛋遗址被公布为黄山市文物保护单位。……[详细]

12、兴村程氏宗祠 AAAA

兴村程氏宗祠程氏宗祠,祠堂名。程氏宗祠位于黄山区城区5公里的甘棠镇兴村。始建于明代,后被毁,清代后期重建,今仍保留有明代建筑风格。该祠为程灵诜的行祠。始建于1447年春,正堂四槛,东西庞八槛,门屋四槛。前瞰石溪,右临水渠。1486年冬复增寝室四槛。广厦回廊,虹贯钩连。现堂、屋、廊、鹿俱存。建筑宏伟,颇为壮观。有三进,墙面为硬山顶,祠堂构架为穿斗式,门楼为五凤楼建筑。祠深58.6米,宽22.6米,檐高7.5米,建筑面积1324.36平方米。第一进为门厅,西承天井,天井两侧为回廓;第二进为大堂;第三进为寝殿。门楼、额枋、梁上轩下、雀替、斜撑、大斗均雕刻人物故事、珍禽、花卉、楼台亭阁。祠内木雕、砖雕、石雕俱全,雕刻造型栩栩如生。现祠堂保存完好,2004年10月被安徽省人民政府公布为第五批安徽省重点文物保护单位。保护范围:围墙外,东、南各3米,北1米,西墙体外10米。建设控制地带:保护范围外,东、……[详细]

13、慈光阁

慈光阁古称朱砂庵,原为法海寺,明嘉靖间(1522—1566),玄阳道士居此,题额“步云亭”。明万历三十四年(1606年)普门僧来此,改法海禅院。神宗敕封“护国慈光寺”,皇太后赐以佛经、佛像、袈裟、锡杖、钵盂等物,盛极一时。曾是徽、宣两州禅林之首。清新安画派创始人渐江和尚(弘仁)和国画大师石涛均曾居此。后寺毁。原址尚存部分楼房,建国后建为宾馆。其上有含沙岭,岭上有妙之亭。金沙岭后是立马亭,立马亭上可见立马峰摩崖大字:“立马空东海,登高望太平”十字。现在的慈光阁已经辟为黄山博物馆。……[详细]

14、黄山古观景亭

黄山古观景亭,初始于汉末会稽太守陈业隐居黄山,至明万历三十四年(1606)普门和尚入山后,寺院亭阁数量渐多。亭阁集揽胜、休憩、避雨诸多功能于一体,更兼点缀景观效应,是景区观光旅游不可或缺的重要基础设施之一。据黄山旧志记载,黄山曾有历代亭阁40余处。以此推算,平均约1.5公里山路即建有一处亭阁。然时至今日,古亭阁多已湮没。现存完好年久之古亭多建于民国时期,尤以排云亭、立马亭、松谷亭及翼然亭最具代表性。其材质或施以花岗岩料石,或配以砖木,彰显出黄山地域建筑之特色。其选址或踞峰倚崖,或盘岩临水,独出心裁,适得其所,各具形制,斐然成章。不仅如此,名人游踪或题额,还为一些古亭增添了浓厚的人文色彩,使之成为“黄山文化”重要的实物。……[详细]