梁溪区文物古迹介绍

1、东林书院 AAAA

导游杨时,号龟山,曾受学于理学家程颐,在无锡讲学达18年之久。他当年讲学的场所,称为“东林书院”,又称“龟山书院”。杨时离锡后,书院因年久失修而荒废。直到明万历年间,无锡人顾宪成、顾允成、高攀龙等捐资,在旧址上重建东林书院。此后,东林书院名声极大,一度成为左右全国舆论的中心。当时无锡的顾宪城、高攀龙、顾允成、安希范、刘元珍、叶茂才和武进的钱一本、薛敷教,人称“东林八君子”。抗日战争胜利后,无锡著名人士因东林书院岁入失修,集议恢复旧观,发起重修。院内现存石碑坊、仪门、丽泽堂、碑亭、道南祠等建筑。书院里有一幅著名的对联:“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。”表达了顾宪成为学治世的积极态度。始建于800多年前的宋徽宗时期,是我国古代著名书院之一,最初为福建学者杨时讲学之处交通公交3、10、15、19、21、23路在东门下车,沿解放东路向西。地址:无锡市崇安区解放东路867号苏家……[详细]

2、无锡南禅寺 AAAA

无锡南禅寺为南朝四百八十寺之一的江南名刹。旧称“梁溪丰大刹,首惠山,次南禅”。位于无锡南隅、古运河畔,高高的妙光塔向人昭示,南禅寺就在眼前。据县志记载:南禅朝梁武帝太清初年(公元547年),历史悠久,规模宏大、高僧辈出,后人又称“江南最胜丛林”。南禅寺是一座唐代创建的寺庙,是我国现存寺庙中历史最久的一处古代建筑物。南禅寺历经风霜,迭废迭兴,但总体来说,幸运大于不幸。北宋天圣年间重建,宋仁宗赐名“福圣禅院”。“八年以后,宋仁宗又为与南禅寺相对应的北禅寺赐名“寿圣禅院”。同一皇帝,给锡城两寺院,赐以“福圣”、“寿圣”之名,这是无锡佛教界引以自豪的幸事特别是南禅寺赐福有福,经历代修复,面目一新。可见那天王殿,殿身辉煌,香火鼎盛;妙光塔,塔尖矗天,气势不凡;五戒堂,堂内庄严,净化人心;放生池,池水碧绿,清澈照人。大雄宝殿中,如来形体雄伟,仪表安祥庄重,慈眉慧目,微具笑颜,口欲启齿而又止,状若演法且……[详细]

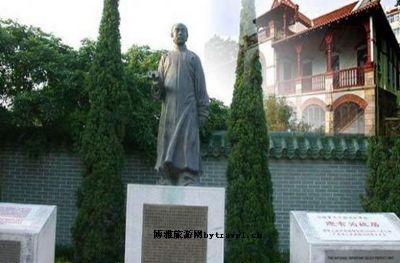

3、薛福成故居 AAAA

景点级别:4A景点介绍:钦使第——薛福成故居始建于1890年,建成于1894年,是清末无锡籍著名思想家、外交家、资产阶级维新派代表人物薛福成的宅第。故居中轴线前后共6进,由门厅、轿厅、正厅、房厅以及转盘楼等组成,另有藏书楼、东花园、后花园、西花园等。占地总面积21000平方米,现恢复12000平方米,修复建筑面积6000余平方米。整组建筑气势雄伟,规模恢宏,体现了清末西风东渐的时代特征,中西合壁的建筑风格,填补了中国建筑史上的空白。2000年起,无锡市政府斥巨资全面修复故居。2003年1月1月,主体建筑群、东花园、后花园修复开放。2001年,薛福成故居建筑群被国务院颁布为第5批全国重点文物保护单位。交通路线:旅游观光二线到八佰伴下车,再往西步行。门票价格:25元/人夜间30元;部分特殊人群(江苏省60岁以上老人、无锡市未成年人及部分伤残军人及市级劳模免票;小车10元/2小时,大客车15元/……[详细]

4、无锡崇安寺 AAAA

崇安寺是无锡最古老的寺院,它和上海的城隍庙、苏州的玄妙观、南京的夫子庙齐名。这里原来是清净的佛教圣地,后来无寺有名,发展为商业繁华区,成为无锡市中心的代名词。崇安寺相传是东晋书法家王羲之的宅社,晋哀帝兴宁二年(364)改为寺院,命名为兴宁寺。宋太平二年(977)改为崇安寺。清干隆时封为静慧寺。以后几经毁建,辛亥革命后,神像陆续被毁,房舍改作它用。崇安寺旧址东起盛巷、新生路,西至中山路,南起观前街(今人民路),北至县下塘。建筑群主要有:山门,上有贴金砖刻“梁溪首刹”、“吴会名胜”等题字,两旁塑有哼哈二将。解放后被拆除,并在原址建造了第一副食品商店。金刚殿,塑有四大金刚,辛亥革命后改为商店,今为超市。大雄宝殿,是崇安寺的主体建筑群,左右筑长廊,东殿为钟楼,西殿为观音阁。1927年,秦起领导的无锡总工会所在地即在大雄宝殿。抗日战争中,被日军焚毁。大悲楼,有五间楼房,明万历年间造,楼上为藏经阁,阁……[详细]

5、寄畅园

寄畅园坐落于江苏省无锡市惠山东麓惠山横街的锡惠公园内。寄畅园又名“秦园”,园址在元朝时曾为二间僧舍,名“南隐”、“沤寓”。明正德年间(1506~1521年),曾任南京兵部尚书的秦金得之,并在原僧舍的基址上进行扩建,垒山凿池,移种花木,营建别墅,辟为园,取名为“凤谷行窝”。秦金死后,园为其族侄秦瀚及其子江西布政使秦梁继承。嘉靖三十九年(1560年),秦瀚加以修葺,并改称“凤谷山庄”。秦梁卒后,园改属其侄都察院右副都御史、湖广巡抚秦耀所有。秦耀系东林党人,万历十九年(1591年),秦耀因其师张居正被追论而解职归乡,回无锡后,因朝政失意,罢官回乡,心情郁闷,所以就寄抑郁之情于山水之间,改园名为“寄畅园”。清康熙初年,园主聘请当时著名的假山工匠张涟(字南垣)和他的侄儿张轼精心布置,疏泉叠石,园景愈加精美。现在寄畅园的面积为14.85亩,南北长,东西狭。全园大体上可以分为东西两个部分,东部以水廊为主……[详细]

6、钱钟书故居

钱钟书故居位于无锡市新街巷30号、32号,系钱钟书祖父钱福烔筹建于1923年,钱钟书叔父钱孙卿续建于1926年,占地面积1600平方米。第一期修复工程主要是新街巷30号,该户建筑面积504平方米,主体建筑为平房二进,每进面阔七间;中有天井,天井两侧各有侧厢一间;东有备弄,弄底另有厨房,餐室,柴屋数间,后有花园。续建的房屋就在花园内的西北角,有二层楼房四间,附属平房数间,其中东首一间楼房称“还续书楼”,楼后有平房一间,独成小院,称“梅花书屋”,其砖雕门额完好。续建部分后来另辟一门进出,即今新街巷32号。整个新街巷30号属传统的江南庭院式民居,但与一般的民居有所不同的是,前后二进平面布局并不是呈传统矩形,而是呈平面四边形,两个对角分别是84和96度,加之梁架,包括橼柎等均随此角度构成,形成一种极其独特的空间结构。其中一进和二进的横向为正南偏东15度,所有的横向结构均按此朝向筑之,而铺地的方砖,……[详细]

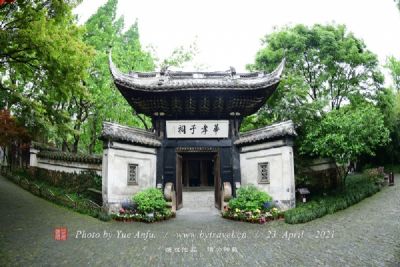

7、华孝子祠

华孝子祠位于无锡市锡惠公园内的古惠山寺内侧,汇东晋无锡孝子华宝。南齐建元三年(481),齐高帝赐华宝故宅孝子额,载《南齐书》。唐时建专祠,内塑童髻长须华宝像。该祠屡有废兴,现建筑始于明,成于清,保存基本完整。祠东向,门前立四面牌坊,俗称无顶亭,单间、正方形,木石结构,藻饰精美,系华氏宗族族表忠孝节义及科第的纪念建筑物,建于清乾隆十三年(1748)。祠门牌坊式。庑殿顶、置竹叶玛瑙地盘陀石。过架有溯源桥的承泽池,西娩有八角形石砌鼋池,池壁南北各装饰石蛎首,吐纳二泉水,故又名双龙池。池西为主建筑享堂,建于明成化二十一年(1485),清乾隆二十七年(1762)落架翻修,仍保持明代风格;三间八架、歇山顶、楠木结构,但方柱及柱基均为石质,装饰色朴典雅。其内壁嵌明清碑刻35方,大部分为1984年复制。1983年11月21日,由无锡市人民政府公布为市级文物保护单位。……[详细]

8、惠山寺

惠山寺,位于惠山秀嶂街(今惠山直街和横街交接处),始建于南北朝,距今已有一千五百余年。它的前身是南朝刘宋司徒右长史湛挺创立的“历山草堂”。当时他归隐在历山(惠山),与南朝的南平王刘烁以诗章酬和,齐江淹亦有继作,后人把他们的诗作列于壁间。刘宋景平元年(423年),把历山草堂改作僧舍,称“华山精舍”。元徽(474年——476年)间,沙门僧显,从京师(今南京)入吴地,在“华山精舍”休息过,这是最早而有名望的高僧。梁朝大同三年(537年),把华山精舍改为“慧山寺”。寺僧陈大德建大同殿,又名“法云禅院”。唐朝会昌(841年——846年)间,寺毁,唐朝大中(847年——859年)期间重建。北宋至道(995年——997年)间,赐额“普利院”。北宋靖康元年(1126年),赐给名相李纲作“功德院”。宋绍兴元年(1131年),把该院赐给信安郡王孟忠厚,祀昭慈圣宪孟太后,改额“旌忠荐福寺”,赐铜印一颗,上镌“旌……[详细]

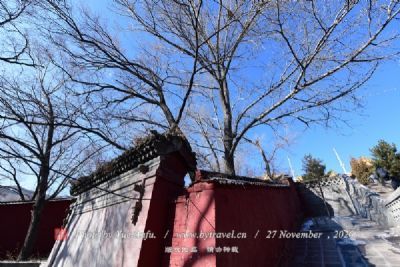

9、惠山镇祠堂

惠山祠堂群位于江苏省无锡市区的西部,东临京杭大运河,西依惠山寺,祠堂群核心分布区面积0.3平方公里,保护范围1.03平方公里。至今仍保存着祠堂建筑4.7万平方米以及自唐代至民国时期的118处祠堂建筑及一些明确的祠堂遗址。祠堂群中有钦定官设的祠堂、民间联宗立庙所建之祠两大类别,共分有神祠、先贤祠、墓祠、寺院祠、贞节祠、宗祠、专祠、书院祠、园林祠、行会祠等十大类共二十二种祠堂的完整系列和七十多个姓氏,主祀、配祀人物的数量之多、建筑密度之大、祠堂类型之齐全,为国内外所罕见。祠堂群依托太湖风景名胜,自古以来就是江南重要的名山胜地,惠山祠堂群内有江南名刹惠山古寺、著名的天下第二泉和古典园林寄畅园。清代康熙、乾隆两位大帝南巡,先后13次临幸此地。惠山祠堂群虽历经佛、道之争、水火灾难和大小战乱,但仍较为完整地保存着沿街祠堂群、沿河祠堂群、临泉祠堂群、寺中祠堂群等独特构成,展现沿河、临街、近泉、靠山的景观……[详细]

10、大窑路窑群遗址

大窑路窑群遗址位于江苏省无锡市南长区,为明朝至清朝的砖瓦窑遗址,原有108家砖瓦窑,分布在大运河东岸大窑路沿线和伯渎港南岸,长约1.5公里,是中国古代砖瓦的重要原产地之一。2013年5月,被国务院核定公布为第七批全国重点文物保护单位。大窑路窑群在南长街的尽头,紧贴运河。这里烧砖的历史从明洪武年间开始,一直持续到上世纪50年代,窑火绵延了近600年。当年在运河沿岸有108家砖瓦窑,“下塘十里尽烧窑”,火光映天,袅袅不绝,盛况空前。无锡南门外的土质好,外加柴薪易得、河道运输方便,兴盛了烧砖这个古老的行当。窑群烧制的砖瓦质量堪优,或民用或官用,南京古城墙所青砖,肥厚坚硬,其中一部分即为无锡造。时光流迁,当年的手工窑已成为历史,现大窑路上残存砖窑只剩40余座,其中保存完整的才有19座。但这里依旧是江南地区保存砖窑遗址最大的地方。2008年无锡打造南长街历史文化街区,将窑群规划入内。在一个老厂房的基……[详细]

11、天下第二泉庭院及石刻

天下第二泉庭院及石刻位于江苏省无锡市惠山。天下第二泉指的惠山脚下的二泉。该泉相传为唐大历年间无锡令敬澄开凿,因僧人惠照在此居住,故名惠山泉。惠山有九龙十三泉,二泉最负盛名。二泉分上、中、下三池。上池八角形,为泉源所在,水质最好。中池为方形,紧靠上池。据《惠山记》载:“活水细流,澄澈可爱。”两池都是石底,青石围栏,上池四周石栏磨得十分光滑,特别是提脚踩的位置,石栏深陷成几个缺口,是近千年以来,人们取泉煮茶的纪录。下池最大,为长方形,凿于北宋明道年间,池纵约7米,横10米,深约0.33米,位于漪澜堂下。每年秋季阴历七月半的晚上,皓月就会倒映在池中,形成天然的“二泉映月”。池壁有明弘治年间所凿石螭首,俗称石龙头,是惠山九龙十三泉中的第一个龙头,形制苍劲古朴,泉水经螭口流入方池,颇有“水不在深,有龙则灵”的情趣。池前有太湖石,叠成观音立鳌鱼状,世称观音石,右有“轻舒翠袖”的龙女石,左有“双手合十”……[详细]

12、历相成故居

历相成故居在无锡市学前街。故居分三部分:中部为出使期间建造的“钦赐第”,前后共6进,依次为门造、轿厅、正厅、房厅,面阔均9间,两侧各有一条备弄。后进为楼房,方形转楼,面阔11间,加两侧厢为13间。最后为花园,园西北角有藏书楼。东部有花、戏台、庸间等。西部已毁,此居建筑时代较晚,但从规模上来看,在江苏少见。历相成故居,宅第布局原有左、中、右三条轴线。中轴线上的主要建筑有六进,第一进是门厅,面阔9间,进深6架。明间为“六扇式”大门。大门外有高大的“八”字形照壁一座,正中镶嵌砖刻“鸿禧”二字;大门内原有“七星门”一座,门额之上悬镂花金边、蓝底金字“钦使第”竖匾一方。第二进至第四进,依次为轿厅、正厅和房厅,面阔均为9间,进深7至10架不等。各进的中间3间为主厅,东西各3间为旁厅。主、旁厅之间的庭柱及石鼓墩全部对剖,留有上下贯通之“伸缩缝”,屋顶盖瓦与木椽间置木板,板上铺麻丝拌灰泥,可防雨水渗漏,又……[详细]

13、惠山园(李公祠)

惠山园主体原为李鹤章祠,1929年,当时的民国政府将李鹤章祠改建成“惠山公园”。园内有大厅、荷轩、楼台、曲水、回廊、假山等,名贵花木繁多。被时人称为继公花园后的锡邑第二公园。抗战时期,这里成为医院,解放后又被改作学校,几经变迁园内原有建筑几乎全毁,仅存小桥、池石及部分石构件。李鹤章(1825~1880),安徽合肥人,李鸿章的三弟。清咸丰初,随父兄在家乡办团练。同治元年(1862)随李鸿章至江苏战太平军,与程学启、刘铭传等克嘉定、江阴、无锡、常州,特别是在镇压无锡的太平军时,俘获潮王王子隆,后升官至甘肃甘凉道,未赴任。因病归原籍而亡,因为清廷效命有功,在惠山建有专祠。2008年,这座作为惠山街重要景点的公园,已在原址重建恢复。占地面积5465平方米,由李鹤章祠、陶文宪祠、赵宗白祠与花厅、石船舫、四方亭,河轩、回廊以及黄石驳岸、石梁、曲桥、假山构成老公园的景点。其规模与格局与原惠山公园相似。李……[详细]

14、惠山寺金莲桥

金莲桥,在无锡市西郊锡惠公园内。位于南朝古刹惠山寺建筑群的中轴线、金刚殿(旧址)与御碑亭之间的金莲池上。宋建,历代重修。1982年江苏省人民政府公布为省级文物保护单位,公布时名称为“惠山寺金莲桥”。金莲桥为三孔石梁桥,桥身东西向架于池上。石桥两端为石砌桥台,中间为两座石砌桥墩,以承接桥身石梁。每孔由六块石梁组排而成,中间四块为桥面石,以通行人;两侧各为一块华版石,上承石栏杆,外侧雕刻宋代典型的压地隐起“缠枝牡丹间化生(童子)”图案。桥身南侧中孔花版石的边沿正中镌有“懋德堂李府”五字。东西桥台的横帽石梁两端各雕成一个怪鱼首,共四个。中间两桥墩的横帽石梁两端各雕成一个螭首(读痴,若龙而黄),亦四个。两侧石栏杆由莲花望柱和透空石栏板相间组成。桥栏两端各有一个抱鼓石(共四个)。中孔稍高,平而长,东西两个边孔成斜面而略短,桥身略呈弧形。整座石桥造型优美、匀称、稳固,雕饰华丽,为古代庭院桥梁中不多见的……[详细]

15、黄埠墩

黄埠墩,地处江苏无锡古芙蓉湖中心,惠山浜出口处。旧名小金山,墩小而圆,面积220平方米,四周是石砌驳岸,位于无锡吴桥以南、惠山浜口的古运河中心,因春申君(黄歇)曾在此疏治芙蓉湖而得名。墩为圆形,面积220平方米,用石砌驳岸,四面环水。岛上有寺,香火点点。北为双河口,南为江尖渚黄阜墩为古芙蓉湖遗留下来的小岛。清代康熙帝和乾隆帝各进行过六次南巡,每一次都在墩上停留观赏,康熙把它比做水中的兰花,乾隆称喻它是传说中的“蓬莱”。2400多年前,吴王夫差率兵伐齐时,曾在墩上大宴群臣;楚国的春申君曾在这一带水域兴修过水利,相传黄阜墩由此得名;南宋时民族英雄文天祥曾两度经过此墩,在这里写下了一首《过无锡》的爱国诗篇;明代有“海青天”之誉的名臣海瑞,在墩上写有“临水玩山第一楼”的匾额,等等。《越绝书》有“春申君时,立无锡塘,治无锡湖”的记述。明代有些无锡地方志书也有写作“黄阜墩”的。爱新觉罗·弘历在清乾隆四……[详细]