大理市文物古迹介绍

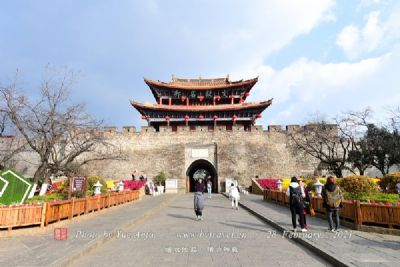

1、大理古城 AAAA

大理古城东临碧波荡漾的洱海,西倚常年青翠的苍山,形成了“一水绕苍山,苍山抱古城”的城市格局。从779年南诏王异牟寻迁都阳苴咩城,已有1200年的建造历史。现存的大理古城是以明朝初年在阳苴咩城的基础上恢复的,城呈方形,开四门,上建城楼,下有卫城,更有南北三条溪水作为天然屏障,城墙外层是砖砌的;城内由南到北横贯着五条大街,自西向东纵穿了八条街巷,整个城市呈棋盘式布局。大理古城简称叶榆,又称紫城,其历史可追溯至唐天宝年间,南诏王阁逻凤筑的羊苴咩城(今城之西三塔附近),为其新都。古城始建于明洪武十五年,方圆十二里,城墙高二丈五尺,厚二丈。东西南北各设一门,均有城楼,四角还有角楼。解放初,城墙均被拆毁。1982年,重修南城门,门头“大理”二字是集郭沫若书法而成。由南城门进城,一条直通北门的复兴路,成了繁华的街市,沿街店铺比肩而设,出售大理石、扎染等民族工艺品及珠宝玉石。街巷间一些老宅,也仍可寻昔日风……[详细]

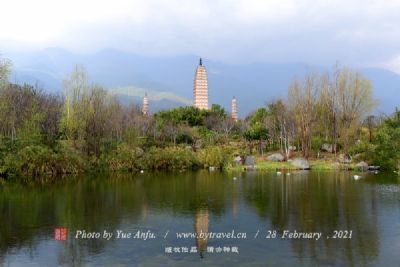

2、崇圣寺三塔 AAAAA

大理崇圣寺三塔,距离下关14千米,位于大理以北1.5千米苍山应乐峰下,背靠苍山,面临洱海,三塔由一大二小三座佛塔组成,呈鼎立之态,远远望去,雄浑壮丽,是苍洱胜景之一。崇圣寺三塔的基座为方形,四周有石栏,栏的四角柱头雕有石狮,其东面正中有块石照壁,-“永镇山川”四个大字,颇有气魄。三塔的主塔名叫千寻塔,为方形16层密檐式塔,底宽9.9米,高69.13米,塔顶有铜制覆钵,上置塔刹,与西安大小雁塔同是唐代的典型建筑。三塔相传建于南诏保和时期,近年来曾在塔顶发现南诏、大理中时期的重要文物600余件。南、北二小塔,位于主塔之后,两塔间距97.5米,与主塔相距70米,成三塔鼎足之势,两塔均为八斛形檐式空心砖,共10级,各高43米。崇圣寺三塔为第一批全国重点文物保护单位。用时参考3-4小时交通1、在大理古城北门乘19路公交车在三塔公园站下车可达2、在下关乘班车至崇圣寺三塔,票价3元3、从大理古城步行前往……[详细]

杜文秀帅府位于大理市大理旧城南门内正街。又名大理元帅府、杜文秀帅府,是清代咸丰、同治年间云南回族穆斯林起义领袖杜文秀建立的当地民族自治政权所在地。清咸丰六年(1856年)8月杜文秀起义军攻占古城大理,推举杜文秀为“总统兵马大元帅”,建立大理政权,改原来的大理提督府衙为帅府。现尚存帅府大门,紫禁城部分城墙,帅府内堂大门,白虎堂及两侧厢房等建筑。起义失败后,云贵总督岑毓英对帅府进行过改建。1988年维修后辟为大理市博物馆。大理市博物馆成立于1986年,是大理市文物收藏、研究与陈列的机构,属地方性综合博物馆。博物馆建筑面积2650平方米,主要陈列有石器、陶器、青铜器、瓷器、玉器、石雕、玉雕、木雕、字画等。大理市博物馆先后被评为“省级爱国主义教育基地”和“省级科普教育基地”,2010年获得“国家级科普教育基地”的殊荣。2009年5月18日面向全社会永久性免费开放。大理市博物馆馆址明代为分巡迤西道署……[详细]

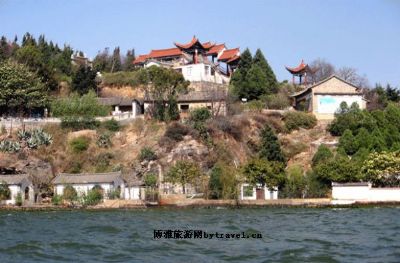

4、天镜阁 AA

天镜阁坐落在洱海东岸、金梭岛北面的罗荃半岛上。这个半岛是玉案山向南延伸的余脉。南诏晚期,这里曾经是洱海边庄严肃穆的佛教胜地。直到现在,这里还流传着许多富有神秘色彩的密宗神话。据史志记载,罗荃半岛上在南诏时就修建了成三足鼎立的一寺一阁和一塔。寺就是罗荃寺,寺址在半岛东面临海的坡谷里;阁就是观音阁;塔叫罗荃塔,曾耸立在观音阁北面的山脊上。传说,古时候有个恶魔罗刹霸占了大理坝子,专吃人脑和人眼。后来罗刹被观音制服,但是他的一伙喽罗还藏在洱海东岸的崖洞里,兴风作浪,经常掀翻来往船只。有位叫道安的神僧在半岛上建起罗荃寺,从此风平浪静,因此寺里的僧人就称他为罗荃法师。罗荃法师神通广大,念几句咒语,就能把太阳拴住三天三夜不落。罗荃寺后来毁坏了,近年来村民捐资修建的罗荃寺大殿,规模已远不如当年了。……[详细]

5、古城武庙会 AA

武庙会位于云南省大理市大理古城内,始建于明朝洪武十七年。武庙又称关帝庙,是大理武文化和财富的象征,历来是滇西北百姓祈福求财的圣地。重建后的武庙结合大理白族延续千年的本主文化和我国传统的财富文化,将63位最具影响力的本主神造像和奉为财神的关帝造像一起供奉在大殿内,构成大理特色的本主武庙。武庙会汇集了大理地区特色商业、民俗手工艺现场展示、地道小吃、民间舞乐等丰富多彩的民俗活动,让去大理古城旅游的游客天天有“庙会”可逛。如今,武庙会已经成为云南大理古城内一道靓丽的人文风景线。……[详细]

6、千寻塔

崇圣寺三塔中,大塔居前,又名千寻塔,全称“法界通灵明道乘塔”。千寻塔始建于南诏劝丰祐时期(公元824年-859年)。塔高69.13米,为16级方形密檐式空心砖塔。下有三层台基,下层长50米,宽(东、西)30米,高4米;中层方30米,高1.2米,四面有栏杆;上层砖砌须弥座,方20米,高2米。塔身方10米,四壁厚3.3米,中空3.3米,内空成井筒状。自底层至14层,用48×24×5厘米条砖丁顺平铺砌筑,外层比内层高12厘米;14以上为实心,中安刹轴。塔身除下层高13.45米外,往上各层高度逐步降低,宽度也逐渐收缩;每层间用砖12-14层叠涩砌出塔檐,檐宽1.2米,其外形成流线形。各层塔身四面逐级交错砌出位置相对的券洞二孔,浅佛龛两侧砌出亭阁式塔,中有大理石梵文注碑,各龛放置石雕佛、菩萨像,现存在19躯。塔顶盖有直径2.28米的覆釜,有八角形0纹饰,釜以上有仰莲、相轮、双圆珠宝盖及火焰珠组成的塔……[详细]

7、南北小塔

崇圣寺南、北小塔,在大塔西南、西北两面,均距大塔70米,与大塔成等腰三角形,始建于大理国时期。两塔各高42.20米,为10级八角形密檐式空心砖塔,下有二层台基,下层长20米、宽20米、高0.9米;上层八角形,每边长5.65米,高1.45米。塔身每边长3.97米,壁厚4.4米,中空80厘米。从塔底直通第七层,内架十字形木架。木架正中有直径2.5厘米的方孔,孔中放木轴一根,为建塔时立的中心柱。塔身用砖叠砌出塔檐10层,在各层塔檐之上又用砖砌出模拟木结构建筑的斗拱、平座。各层平座、塔身外面砌出各种佛教崇拜物,第一、三、五、七、九层的平座外饰莲瓣纹,塔身各面正中分别交错饰凸起的宝瓶、彩云托塔。其左、右饰亭阁式、楼阁式注塔,八面转角外饰倚柱。塔斯社刹自下而上依次为覆釜、宝瓶、火焰珠。伞盖、葫芦状火焰珠。伞盖原以八股鎏金铜条,边接顶层塔檐,上挂铜铃。南塔塔身佛龛内现存红砂石雕佛像10躯,北塔则仅存5躯……[详细]

8、雨铜观音殿

历史上的大理崇圣寺,建于唐代南诏时期。寺内的雨铜观音,是极富传奇色彩的一尊观音造像。据明代大理著名文人李元阳《崇圣寺重器可宝者记》:“寺之重器有五:一曰三塔,二曰鸿钟,三曰雨钟观音像,四曰证道歌,佛都匾,五曰三圣金像。”可见雨铜观音在崇圣寺的地位。《南诏野史》云:崇圣寺的雨铜观音像铸成于唐昭宗光化二年(公元899年),为“立像,铜铸而成,高三丈。”是一尊鎏金观音像,头著宝冠,细腰跣足,左臂下垂执甘露瓶,右臂上举,袒胸下裹薄裙。当时,观音殿前廊有大钟,天井南北各有一尊小塔,大殿的漏阁中供有地母神,大殿对面还塑有韦陀菩萨,但占地面积较小。清咸丰年间,雨铜观音殿毁于兵火,铜像之两手及衣角亦有损坏。直至光绪二十二年(公元1896年),时任大理提督的蔡标,才将其损坏部分修复。上一世纪50年代初,雨铜观音殿,由超尘、超俗的两位和尚守护。到了十年-期间雨铜观音也未能幸免于难,被作为“破四旧”的对象砸碎回……[详细]

9、云南提督府旧址

云南提督府旧址位于大理古城复兴路南部西侧,西连博爱路、南连苍坪街、北至红龙井。明代为分巡迤西道署,清康熙二年(1663年)云南提督驻扎大理,建为云南提督衙门。云南提督全称云南提督总兵官,从一品,节制临沅、鹤丽、普洱、开化、昭通、腾越六镇总兵,直接统辖提标左中右三营,兼辖楚雄协,武定、大理城守等营,是云南最高武官。云南提督下设中、左、右三营,辖马战兵九百名、步战兵二千一百名、守兵九百名。云南提督的设置标志着清初云南绿营兵制基本形成。云南提督是一省最高军事长官,肩负着维护清政府在云南边疆少数民族地区统治的主要职责,是领导“改土归流”的主要军事力量。清代二百五十年间,先后有五十多任提督驻守于此处理军务,居中驭外,运筹帷幄,为云南边疆的发展和巩固,国家的统一和安宁做出了积极的贡献。1840年鸦片战争后,云南汉回地主和商人间因为兼并土地、争夺矿权的矛盾和冲突日益尖锐。清咸丰六年丙辰(1856年)滇西……[详细]

10、大理大雄宝殿

大雄宝殿在崇圣寺内,崇圣寺佛像以《宋时大理国画工张胜温画倦梵像》等为蓝本按大理多元文化、佛教禅宗密宗兼容的特色布局雕塑五百九十八尊件佛像法器,均用青铜烧铸而成,除禅宗元祖和九位出国为僧的皇帝系凡人不贴金外,其馀五百七十四尊都贴金彩绘,建筑群落采用细白麻石和青草石进行墙地面铺贴和台阶踏步的支砌,柱础佛台均用大理石汉白玉,整个群落石料整齐划一恢弘大气,体现大理石文化特色。大雄宝殿,高大敞亮,金碧辉煌,为仿北京故宫太和殿,清代重檐九开间,有三层台基,殿面阔51.7米,高26米,为全国佛教寺院中体量较大的殿。《张胜温画卷》被别出心裁地雕刻成高1.8米,长117米的木雕长卷,安装于大雄宝殿内墙四壁的高2.03米,长119米的巨型佛龛内,成为国内外少有的木雕长卷。而将“佛本身故事”(如来佛祖从诞生、出家、成佛、创立佛教、广传弟子、普及佛教、敬为佛祖、圆寂的故事)绘成18幅图案,雕刻成大雄宝殿的十八扇格……[详细]

11、药师殿

药师殿供奉着一尊高1.6米的坐姿药师佛像。药师佛是梵文音译,全称是“药师琉璃光如来”,亦名“医王善逝”,“大医王佛”。药师殿坐落在崇圣寺上,崇圣寺的建于南诏时期,具体建造情况说法不一,《蒙段诸异僧》记载:“原崇圣寺初建于诏初,为诏王阁罗风与吐蕃国师赞错证盟处,为吐蕃使臣驻地。”两面药师佛,头顶为青色宝髻,双耳垂肩,身穿华丽佛衣,跏趺安住莲花台上,面相慈善,仪态庄严。一面双手作法界定印,一面双手作施无畏手印,青色宝瓶放置其上,宝瓶中蓄满甘露。整座佛像以红色格调为主,配上花朵与祥云,金光闪闪,富贵华丽。日光菩萨、月光菩萨分侍左右,容光焕发,彩带飘地,体态轻盈。大理国内史《大理国僧分五类》载:“蒙氏崇道敬佛,而于城西建八大寺、四道观。其中最壮观为崇圣寺,国师居寺中”。到了南诏劝丰祐时,重用海寿0师,法师献策:“以南诏为佛国,重修崇圣寺为护国大崇圣寺”。另据《南诏野史》(胡本、王本)、《白古通记》……[详细]

12、杜文秀墓

杜文秀墓位于大理市七里桥乡下兑村。创建时间:建于1917年纪念价值:为杜文秀女婿张志勋所建。1856年,在太平天国运动的推动下,滇西爆发了回、汉、白、彝各族人民的反清大起义,回族杜文秀被推选为“总统兵马大元帅”。起义军攻下了滇西、滇南的53座城池,所到之处,“杀官安民”,军纪严明,大展生产,减轻税赋,重视民族团结,深受群众的拥护。但在太平天国失败后,清廷集中兵力进攻,大理政权日见危急。杜文秀为了力挽狂澜,亲率10万大军东征昆明。由于指挥不当,围城一年多还未攻下,清军援兵渐至,只好退守大理。1872年11月26日,杜文秀在重兵围城之下,为救城中数万百姓免遭-,在全家服毒后吞下孔雀胆,穿上大礼服,令人始至清军大营而死,年仅49岁。坚持达18年之久的滇西农民大起义逐告失败。构造特点杜文秀墓侧面为长方形,正面近正方形,南北向,长约1.7米、宽约0.7米,墓碑高约0.4米,宽约0.3米,墓顶为石雕屋……[详细]

13、大理马氏宗祠

马氏宗祠坐落龙尾古城内中丞街下段,现中丞街18号,占地约二亩左右。原有宗祠已倒坍,仅遗存大门、围墙内是散落的瓦砾。1937年族人马崇六出资重建,建成后规模是出檐大门,门上面横匾书刻马氏宗祠,是时任玉龙书院校长的族人马明远书并刻制的老匾。大门两边为二层土木结构,建有明、清式民居铺面各一间,后面小天井,正面照壁,中间写有“扶风世泽”四字,是时任玉龙小学校长的族人马德御所书,照壁两边有小月宫门。入内北面厢房五间,前面是通道和小花园。紧靠厢房是坐北朝南三开间殿堂式建筑的祠堂,前有一个大平台。祠堂东有厨房三间。祠堂平台和厨房前是大天井,种植有花木。 马氏原籍江苏宜兴市。一世祖马易宝授玉历将军,于明朝洪武年间随傅友德入滇,平云南后,镇守下关,留居屯田,至今已传十八代。 马氏宗祠重建后,每年七月十五日,全族男女老幼齐聚。祠堂内挂着历史上有功名的多位先祖画像,供后世子孙瞻仰,令族人认识书香世家……[详细]

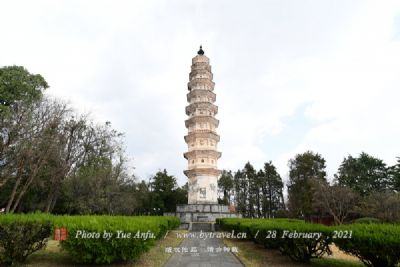

14、弘圣寺塔

弘圣寺塔位于大理古城西南方,距古城仅一里许。弘圣寺塔为砖砌密增式中空方塔,塔为16级,塔高43.87米。塔的下部之3米为石彻,3米以上为砖砌。底层塔身6米见方, 正西面有青石砌成的塔门门框,门框上方有大理石浮雕的菩萨,其它三方亦有浅佛龛。塔檐用砖六层叠涩砌成,出檐2尺。 塔身在各层塔檐上皮逐级收台,层宽与高度逐级缩小,每层塔身向正中开券洞2孔,佛龛2孔,各层互相交错,左右各有凸起的亭阁式塔一座。塔顶竖有刹轴、覆釜,上置仰莲及七层相 轮,相轮上有圆形铜皮宝珠及刹盖,其尖为葫芦形火焰珠,整个塔刹宝项高3米多,壮观无比。 1981年国家曾拨款对弘圣寺塔予以重修和加固。维修时在塔刹铅轴中及铜轴底面座上发掘到文物计700余件。其中有密教法器金刚杆142件,有金、银、铜各式合利塔楼602件,鎏金铜造像17件,菩萨30尊,铜镜铜银20余件,此外还有梵僧、大势至、水晶、数珠、海贝、卷经杆等若干。这些文物的……[详细]

15、无为寺

无为寺位于苍山兰峰东麓,无为是佛教名词,亦称无为法,与有为相对,指非因和合形成,无生灭的绝对存在,原是涅的异名。寺东边的村子叫阳乡村。无为寺始建于明朝永乐八年(1410年)。当时有山门、过厅、正殿、两庑、花苑等设施。明嘉靖年间,在无为寺后面又建了一座救疫寺。明正统十年(1445年),住持僧人无碍,集资铸铜钟一口,高1·2米,口径1米,这口钟现存在寺中。清朝末年久倒毁。1984年,阳乡村民集资历证明建大殿。1987年,修复了两面庑及山门。无为寺有八景:传说唐僧取经路过此地,曾在这里晒经书,所以有晒经坡;无世祖忽必烈片大理时,曾在附近驻兵,有驻跸台(帝王出行时没途停留暂住称驻跸);明代,明太祖朱元璋的孙子汝南王朱有枥居大理期间,曾在无为寺听经学法,并写了篇《无为寺记》,刻在玉磬碑上,玉磬碑石口极高,叩之如敲玉磬,是镇寺之宝;寺后有一汪清泉,传说可以用来衔桥、翠华楼、阁老岩,寺前800多年树龄的……[详细]