灵宝市文物古迹介绍

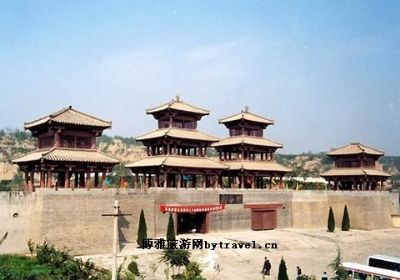

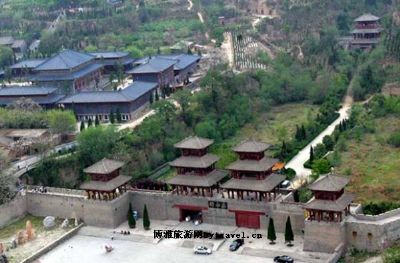

1、函谷关 AAAA

函谷关是中国历史上建置最早的雄关要塞之一,因关在谷中,深险如函,故称函谷关。这里曾是战马嘶鸣的古战场,素有“一夫当关,万夫莫开”之称。这里又是我国古代思想家、哲学家老子著述五千言《道德经》的地方。千百年来,众多海内外道家、道教人士都到这里朝圣祭祖。函谷关位于河南省灵宝市北15公里处的王垛村,距三门峡市约75公里,地处“长安古道”,紧靠黄河岸边。因关在峡谷中,深险如函而得名。函谷关西据高原,东临绝涧,南接秦岭,北塞黄河,是我国建置最早的雄关要塞之一。始建于春秋战国之中,是东去洛阳,西达长安的咽喉,素有“天开函谷壮关中,万谷惊尘向北空”、“双峰高耸大河旁,自古函谷一战场”之说,自古为兵家必争之地。周慎靓王三年,楚怀王举六国之师伐秦,秦依函谷天险,使六-队“伏尸百万,流血漂橹”。秦始皇六年,楚、赵、卫等五-队犯秦,“至函谷,皆败走”。“刘邦守关拒项羽”,“安史之乱”的唐军与叛军的“桃林大战”,1……[详细]

2、贠家大院

贠家大院位于灵宝市豫灵镇底董村焦村自然村。大院建于清晚期。建国后,收归国有,20世纪60年代,乡财政出售给贠承业等八户人家。大院坐北朝南,主院居中部,西侧各有偏院一座,三座院均为二进式,主院大门前有照壁,大门设在主院中部,两边各有门房三间,通宽19米,进深7米,门房后为厅房,厅房五间,中部为通道,厅房后东侧为书房,书房三门间,书房后为二门,二门为砖雕圆门,二门内有东西厢房,各三间,上房为五间,主院通长140米,偏院,每偏院均宽15米,厅房各三间,偏院、门房、上房均已拆除,偏院通长均140米。该大院对于研究清代大型组群建筑有重要价值。走进贠家大院,首先映入眼帘的就是石雕,大门的两侧是一对石狮子,雄狮高大威猛,威风凛凛。雌狮秀气温和,仁慈可爱,大大的嘴巴微微开启,两眼高高凸起,眼珠似乎还在转动,石狮子见到了几多繁华,几多衰败,是非成败转头空。正房那粗壮的柱子下面的青石底座,最下方是方形,最上方……[详细]

3、北厥山牌坊

北厥山牌坊位于灵宝市尹庄镇北厥山村。年代为清。北厥山牌坊是河南省第七批文物保护单位。北厥山牌坊建于光绪十四年(公元1888年),为纪念彭太孺人而修建。彭太孺人儿子亢多福,字祝三,三岁时生父离世由母亲彭太孺人抚养成人,并供其读书,后亢多福考取府侯选经历,即为府衙中主管文书档案处理日常事务的首领官,因故未能上任。彭太孺人享年七十四岁,晚年患病卧床不起,亢多福伺候三年孺人去世。在孺人三周年时(光绪十四年),亢多福修建了这所牌坊,以表示对母亲的永远思念。牌坊坐北朝南,面阔2.8米,进深1.9米,通高6.75米,牌坊为砖雕,共分六层。正面:上有砖雕圆棱一周,拐角处为榫头结构。砖棱下有葵花和方环相间图案,下为砖雕阴弦纹砖雕图案,下有垂柱四根,垂柱间有葵花、荷花、牡丹花间隔组成。再下为砖雕富贵不断头图案。图案下有人物故事图案五组,从左到右,第一组为状元济塔;第两组为弃官奉母;第三组为安享晚年;第四组五组……[详细]

4、北厥山村牌坊

北厥山牌坊,位于灵宝市尹庄镇北厥山村中。牌坊坐北朝南,面阔2.8米,进深1.9米,通高6.75米,牌坊为砖雕,共分六层。2016年1月入选河南省第七批文物保护单位名录。正面:上有砖雕圆棱一周,拐角处为榫头结构。砖棱下有葵花和方环相间图案,下为砖雕阴弦纹砖雕图案,下有垂柱四根,垂柱间有葵花、荷花、牡丹花间隔组成。再下为砖雕富贵不断头图案。图案下有人物故事图案五组,从左到右,第一组为状元济塔;第两组为弃官奉母;第三组为安享晚年;第四组五组不清。下有博古图案,再下为垂柱四根,柱头有雕花,柱间施以缠枝花卉。再下为所雕匾框,框内四角雕变形蝙蝠,中间有砖雕“壸政流芳”四字,匾框西边为砖雕鼎炉和如意方瓶。下为两组浮雕图案,上部为朱雀报喜,下有半圆形浮雕图案为仙鹤站于荷花上。下为对联,上联:“慈竹当风空有影”,下联为“晚萱经雨不留香”。背面:最上部有砖雕圆棱一周,四角拐角处为榫头结构,下为砖雕阴弦纹,弦纹……[详细]

5、邵公碑楼

邵公碑楼位于灵宝市区东南17公里苏村乡东里村,清道光十五年(1835年)立,距今已有175年历史。碑文记述了邵自省、邵自强兄弟二人为颂父亲邵全仁资宏量大、恤孤赈贫的功德所立。1978年被灵宝县革命委员会公布为重点文物保护单位,2016年1月入选河南省第七批文物保护单位名录。《灵宝市文物志》载:邵公碑楼为砖砌庑殿式建筑。楼顶由三座仿古屋脊组成,中间的一座较高,两边的较低,均为庑殿顶式建筑。四条垂脊高高翘起,脊上饰有立兽。三座檐下均有砖雕图案,中间为福禄寿图,左边为富贵图,右边为松鹤图。内嵌石碑一通,碑高1.03米,宽0.70米,圆额。石碑两面阴刻楷体,正面刻“邵公神道碑 大清道光十五年立”,背面刻“邵公神道碑记”。碑体上有20幅雕花图案,最大的三尺见方,最长的有六尺之长。有 “岁寒三友”、“五福临门”、“松柏长青”、“富贵牡丹”、“龙飞凤舞”、“鹤鹿延年”。内嵌石碑一通,正面碑额刻有“留芳千……[详细]

6、函谷夹辅

函关夹辅原名“明代城楼”,位于弘农涧河西岸二层台地,东距弘农涧河约250米,西距孟村约500米左右,1981年调查发现,并列为县级文物保护单位,2000年被河南省人民政府公布为第三批省保单位。函关夹辅是清末灵宝名人薛书常儿子——直隶州知州薛国仁,于清光绪十二年(公元1886年)在孟村家门口修建。夹辅分为二部分,下部分为过道式门洞,门洞宽2.39米,高2.33米,下部两边用蓝砖筑砌,1.2米以上以蓝砖侧卧券砌,成拱形,洞内为斜坡式过道。洞外上方有砖框,框内用砖雕刻“函关夹辅”四字,洞后内有“孟尝逆旅”四字,洞外有“灵竹善在”四字。门洞上部为木构建筑,建筑为二层,第一层由主拄纵横四排组成拄网,承托二层,中间东西为土墙,南北为裙板。第一层下部四边为四阿式脊,中间同样为四排四根立拄,组成拄网,承托悬山式屋顶,中间有雕刻裙板遮拦,四面为廊檐。对研究清代建筑艺术有重要价值。【链接】在灵宝秦函谷关与魏函……[详细]

7、下原村严家大院

下原村严家大院位于灵宝市阳平镇下原村。年代为清。下原村严家大院是河南省第七批文物保护单位。严家大院现有院落四座,均为传统式民居建筑,其中三座连为一体,一座为月洞式圆门单体建筑。1.三座院为一体,均为四合院,每座院面阔11.8米,门房进深4.8米。大院坐西朝东,大门设在北部,为过道式门楼。门楼上有砖雕花草纹脊,前有垂脊,檐下有斗拱,斗下有垂柱两根,柱下有木雕横额,门两侧有青石质门墩。大门两侧通景为砖雕几何图案。走马板上有木雕图案,外为方形,四角有四只蝙蝠,内为圆形,圆形花草纹图案中有木雕“寿”字。大门内北厢房山墙外有座山影壁,壁心上有五组砖雕图案,下有圆形砖雕牡丹花草中有喜鹊登枝,下有土地庙。门房(倒客厅)为硬山顶建筑,上有砖雕牡丹花草纹脊,前有垂脊,梁架上有驼峰,檐下有斗拱,厅房门设在中部,为六格扇门。厢房:南北厢房各三间,上有砖雕牡丹花草纹脊,窗为通间窗。上房与门房相等,上有砖雕花草纹脊……[详细]

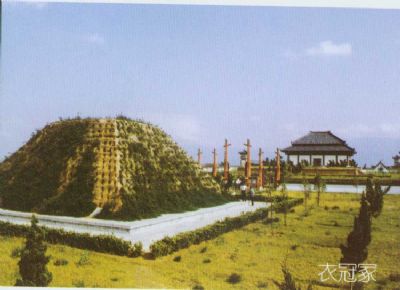

8、灵宝黄帝陵

位于灵宝市区西20公里阳平镇,是华夏民族的始祖轩辕黄帝部落这一代繁衍生息历史佐证。古代文人墨客纷纷前来瞻仰,题诗作赋,发出过“樊萝来绝顶,瞻拜意何胜”的慨叹!据《史记.封祥书》记载,古时这里荆山一带灾情严重,轩辕黄帝从昆仑山来到荆山查看。为炼仙丹个百姓治病,黄帝采首山之洞,汲湖中之水,铸鼎于山下。后人到此祭祀拜祖,络绎不绝。现已修复了象征天神、地神和0的三尊大铜鼎.“黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下,鼎既成,有龙髯垂胡.下迎黄帝。黄帝上骑,群臣后宫从上者七十余人,龙乃上去。余小臣不得上,乃悉持龙髯,龙髯拔坠,坠黄帝之弓。百姓仰望黄帝既上天,乃抱其弓与胡髯号,故后因名其地曰鼎湖“其弓曰乌号”。人们把黄帝的靴子埋在铸鼎塬上,形成了黄帝陵。后来,人们便在此地建立黄帝衣冠冢,并建庙祭祀。1992年8月,地方政府投资600万元在原址上建设成了陵幕(衣冠冢)、0、大殿、山门、碑廊、亭台等景点.陵的西端有一高……[详细]

9、上屯药王庙

上屯药王庙,位于灵宝市豫灵镇上屯村,2002年灵宝市人民政府公布为第四批市级文物保护单位。庙始建于乾隆十二年(1747),初建时分大殿、献殿、后殿三部分,由于年久失修,建国后大殿、献殿倒塌,1960年对大殿进行重修。现存后殿为原建筑。药王庙是纪念隋唐名医孙思邈而修建。孙思邈,陕西人,由于对医学和药物学有较深造诣,被人尊称为药王。传说孙思邈早年曾在这里采药加工,为民治病。为纪念这位伟大的医学和药物学家,当地群众捐资修建了这座药王庙。现存庙为硬山顶建筑,面阔三间,长12.7米,进深8.37米,上有砖雕花草纹脊,两侧有吻,前有垂脊,垂脊前有戗脊,垂脊上有兽。屋面以板瓦铺设。梁架上有驼峰,整梁架为彩绘。大门口两侧有石狮,应为同时期遗物,石狮作蹲坐状,雌雄各一,狮颈带铜铃,身佩彩带,石狮头内侧作对口呼应状。狮座下有题记,题记为“乾隆十二年”。对于研究清早期石刻艺术有重要参考价值。……[详细]

10、铸鼎原遗址群

黄帝铸鼎塬位于灵宝市阳平镇,距三门峡市80公里。《史记·封禅书》记载,古时荆山一带灾情严重,黄帝闻讯从昆仑山来到荆山察看。为了炼出仙丹给老百姓治病,他采首山之铜,汲湖水,铸鼎于荆山之下。相传黄帝铸好鼎,黄龙来迎黄帝升天时,百姓苦苦哀求,死活不让他走,有的牵衣扯袍,有的抱手拽脚,拖下了他的金靴,扒下了龙皮、拔掉了龙须。人们把黄帝的靴子埋在他铸鼎之地,这里就成了世人拜祖的地方。黄帝陵高300米,长5000米。岭的西端有一高6米、周长42.5米的土堆,传为黄帝陵冢。陵西南有一龙须沟,传说是龙须坠落之地,此间生长一种龙须草,说是龙须所变,周围皆无。由于这里位于长安古道,函谷关和潼关两雄关之间,屡遭战火毁灭,但历代都曾进行过修复和重建。现已修复的主要遗迹有:献殿、始祖殿、长廊、墓冢、祀功柱、阙楼等,并铸造了象征天神、地神、祖宗的天、地、人三尊大铜鼎。……[详细]

11、戾太子冢

戾太子冢又名“汉台风雨”,遗址在今豫灵镇底董村,是古灵宝八景之一。太子为西汉武帝刘彻之子刘据及两个儿子,刘据被立为太子,水衡都尉江充与太子有隙,江充诬陷太子埋木人诅咒皇上,太子依少傅石德之计,调武士处死江充。江充余党苏文诬陷太子造反,武帝命丞相捉拿太子,兵败后太子率二子逃往湖县藏于泉鸠里(即底董村)后走漏风声,地方官员捉拿太子,太子闭门自缢,二子拒捕被杀,父子三人同葬于鸠水边上。第二年(汉征和三年即公元92年),汉武帝醒悟,杀江充,亲来湖县,筑思子宫、望思台祭太子,并将鸠水河改名失儿河,即今十二里河。现太子冢、皇孙冢尚在。 2016年1月,豫灵镇底董村戾太子冢被列入河南省级第七批文物保护单位名录。……[详细]

12、灵宝东坡遗址

东坡遗址,北靠大原,南为弘农涧河,西部有后河流往东南注入弘农涧河,遗址分布在两河交汇处的三角台地。遗址东为果园村,朱阳通往吴家原水泥路从遗址东部经过,南至东坡村中,西为该村十亩地砖厂,北至后河村南。遗址北高南低,成台阶状,东西长约800米,南北宽约200米,总面积约为16万平方米。在遗址中的断崖上和水泥路两侧发现多处灰坑,灰坑厚3米左右,包含物丰富,拣到的有陶器和石器,陶器以泥质灰陶、红陶居多,泥质磨光和夹砂陶次之,纹饰以绳纹和附加堆纹居多,素面次之。可以辨出器型的有泥质红陶钵、泥质红陶盆、泥质灰陶夹砂缸、泥质灰陶夹砂罐等。另外,拣到石斧一件。根据包含物判断,该遗址应为仰韶早期到龙山时期的文化遗存。……[详细]

13、北阳平遗址

北阳平遗址位于河南省灵宝市阳平镇北阳平村西500米处,属新石器时代遗址。该遗址南北长近5公里,东西宽300~500米,有“十里长街”之称。发掘面积320平方米,发现灰坑27个,其中5000年前后的仰韶时期的灰坑24个,西周灰坑3个,发掘古墓葬5座,其中仰韶时期的墓葬两座,战国墓葬3座,发掘仰韶时期的房子3座,发现各种陶片、石器、骨器数10万件,有平底红陶盆、小口尖底瓶、夹砂灰陶缸等,属于仰韶丈化和龙山文化。北阳平遗址堆积厚,文化内涵丰富,其中以庙底沟类型为主,具有仰韶文化中晚期中心地位的特点,是探索中国文明起源的重要地区。……[详细]

闂傚倷绀侀幖顐﹀疮椤愶箑绠犻煫鍥ㄧ⊕閸嬪鏌涢锝嗙缂佺姾顫夌换婵囩節閸屾稑娅i梺绋款儜閹凤拷