西安市文物古迹介绍

陕西省 长安区 雁塔区 鄠邑区 蓝田县 碑林区 周至县 莲湖区 高陵区 临潼区 灞桥区 新城区 未央区 阎良区 西安市文物古迹 西安市红色旅游 西安市名人故居 西安市博物馆 4A景区 西安市十大景点 西安市十大免费景点 全部 西安市特产 西安市美食 西安市地名网 西安市名人 [移动版]

41、唐华清池御汤遗址博物馆

唐华清池御汤遗址博物馆位于西安市临潼区华清路038号全国重点文物保护单位、全国重点风景名胜区、国家首批AAAAA级旅游区华清宫遗址内。1990年正式建成开放,隶属陕西省华清池旅游有限责任公司。华清池亦名华清宫,坐落在原唐华清宫旧址上,以周幽王烽火戏诸侯、唐玄宗与杨贵妃的传奇爱情故事和震惊中外的“西安事变”而广为世人关注,为一所曾改写中国历史、具有浓厚传奇色彩的著名皇家园林。“不尽温柔汤泉水,千古风流华清宫”。紧依京城的地理位置,旖旎秀丽的山水风光,自然造化的天然温泉,使其为历代帝王钟爱,自古以来就是我国著名的游览沐浴胜地。自周幽王修建“骊宫”后几经营建,秦建“骊山汤”、汉名“骊宫”、唐先后有“汤泉宫”、“温泉宫”之称。唐天宝六载(747年),唐玄宗李隆基诏令环山列宫殿,宫周筑罗城,赐名“华清官”,取“温泉瑟涌而自浪,华清荡邪而难老”之意。因宫建在温泉之上,亦名“华清池”。史料载,745—7……[详细]

42、大学习巷清真寺

大学习巷清真寺大学习巷清真寺位于大学习巷路西,因处化觉巷清真寺之西又称西大寺。据寺内现存石碑记载,该寺创建于唐神龙元年(705年),是西安最古老清真寺之一。寺院建筑形式,略同化觉巷清真大寺,唯规模较小,而寺内亭、台、殿、阁布局得当。寺门对面有砖雕纹饰大照壁一座,门外临街有四柱三间石牌坊“敕建陆次”石额,镌于牌坊门楣。省心阁是该寺主要建筑之一,相传建于宋代。明郑和四下西洋回来后重建为四角形式建筑,三层三重檐。后面是南北碑亭,南碑亭内是著名的“郑和碑”,即《重修清净寺碑》,大殿前为一宽大月台,周围环以石栏。大殿门首悬挂慈禧手书“派衍天方”牌匾,殿内前中为窑殿,上方写有古兰经原文,是著名“土耳其”书法,右边是阿訇演讲台。大殿面积500多平方米,可容纳500人同时做礼拜,墙壁四周有花草图案,套刻《古兰经》和阿拉伯文。整座寺院,庄严肃穆,紧凑和谐。明永乐十二年(1413年)郑和第四次出使西洋,曾到该……[详细]

43、新寺遗址公园

西安新寺遗址公园,为西汉长门宫旧址。2011年4月28日,以一曲荡气回肠的西汉长门故事为内涵,以一片姹紫嫣红、花团锦簇花的海洋为形态的西安国际内陆港新寺遗址公园精彩开园。西安国际内陆港新寺遗址公园,通过大遗址保护作为向世界展示的窗口,在保护遗址的前提下,全面展示遗址所蕴藏的丰富历史人文内涵,充分展示西安这座历史悠久、文明时尚的现代之都的人文魅力——送给世界一个别样的长安。长门宫,原是西汉馆陶长公主刘嫖所有的私家园林,以长公主情夫董偃的名义献给汉武帝改建成的,用作皇帝祭祀时休息的地方。自古宫闱多憾事,佳人空对镜,如花美眷,渐逝韶华,似水流年,自是令各世各代文人骚客唏嘘不已,叹两句红颜命薄,羡一段冷谷沉香。当年,长安城未央宫中,年幼的刘彻坐在长公主刘嫖的膝头,长公主问他:“汝可愿娶妻否?”刘彻高兴地说要。随后,长公主指着左右站立着的众多宫女问他是否中意,而刘彻却连连摇头,表示都不要。最后,长公……[详细]

44、湘子庙

湘子庙原为韩湘子故居,建于宋代,是西安城内现存的唯一道教祖师庙。传说湘子庙是“八仙”中的韩湘子出家之地,创建于宋,道教界亦说创建于五代,金元时毁于战火,现在湘子庙的格局是定于明代的。自明末到民国初,湘子庙一直香火鼎盛,后经战乱,其殿堂或被占或遭毁。湘子庙后院在民国时期被借用,解放后为清洁队办公处,去年2月有关单位腾出了湘子庙。碑林区旅游兴区战略办公室特邀顾问王广瞞说,全国的湘子庙有十多处,西安的湘子庙是韩湘子出家之地。故而,历代以西安湘子庙为湘子文化的发源地。据传韩湘子居其叔祖韩愈官邸内院,为修行修性,曾筑一地下密室,常居其内练功养性,后称湘子洞。因历史年久而少为人知。30年前“备战备荒”“深挖洞”的年代,人们在湘子庙内挖防空洞时,曾挖到一暗室,约6平方米,高近2米,人可直立。曾有人考之,疑为当年的湘子洞。现湘子庙地下仍有砖砌防空洞,极为坚固。主干道与分道及两处洞室,长70米,面积近百平方……[详细]

45、化觉巷清真大寺

清真大寺位于西安鼓楼西北的化觉巷内,又称化觉巷清真大寺,它与西安大学习巷清真大寺并称为中国西安最古老的两座清真大寺,因其在大学习巷寺以东,故又叫东大寺。清真大寺是一座历史悠久,规模宏大的中国宫殿式古建筑群,是伊斯兰文化和中国文化相融合的结晶。该寺院始建于唐天宝元年(公元742年)历经宋,元,明,清各代的维修保护,成为目前的格局。该寺属陕西省重点文物保护单位,1988年又晋升为全国第三批重点文物保护单位,1997年5月被评为西安市旅游十大景观之一。全寺总面积1.3万平方米,寺院内有建于17世纪初高达9米的木结构大牌坊,牌坊琉璃瓦顶,异角飞檐,精缕细雕;东西走向成正方形,共分为四进院。殿内有石碑七通,碑文有阿拉伯文、波斯文和汉文。第二进院内有宋代大书法家米芾和明代大书法家董其昌的书法真迹。第四进院内有面积约1300平方米的殿堂,可容纳千余人做礼拜,殿内有壁画400余幅,书以阿拉伯文图案,构图各……[详细]

46、西安小皮院清真寺

西安小皮院清真寺位于古城西安市中心的小皮院巷内,东邻市政府大院(亦是明清陕西巡抚衙门所在地)。它以悠久的历史和为穆斯林培养出大批有成就的宗教学者而著称于世,并受到海内外人士的关注。至今,每逢礼拜时,八方信众来此礼拜祈祷,朗朗诵经声不绝于耳,宗教生活景象犹如当年。据寺内原碑(已毁)和现存碑文记载,小皮院清真寺原名“真教寺”、“万寿寺”,又因其在化觉巷清真大寺(也叫东大寺)以北,且规模较大,亦称“北大寺。据传,该寺兴建于唐末,宋徽宗(大观)丁亥年(1107年),真教寺为长安京兆四坊旧有“清真寺”,是西安伊斯兰教最早建筑之一。该寺敕建于元仁宗皇庆元年即公元1312年。据明太祖朱元璋洪武元年(1368年)岁次正月敕匾该寺(百字赞)和明万历三十九年至四十二年(1611—1614年)间重修寺碑记曰:“‘天方之一脉,肇于唐初,盛于大元,皇庆(仁宗)年间,以迄于今,历千余载。’为进士马士骐撰,其新野回回人……[详细]

47、西安杜陵

杜陵位于陕西省西安市南郊的杜陵原上。杜陵是西汉后期宣帝刘询的陵墓。陵墓所在地原来是一片高地,僪、浐两河流经此地,汉代旧名“鸿固原”。宣帝少时好游于原上,他即帝位后,遂在此选择陵地,建造陵园。经过近年的勘测,杜陵园占地120多亩,四周环绕有夯土围墙,墙基宽9米。陵园以殿为大门,殿与配殿共长30多米,宽20多米,门道宽约6米。墓冢在陵园的正中,平面呈正方形,边长120米,高30米。陵前立有清代乾隆年间陕西巡抚毕沅所立的“汉宣布杜陵”碑一通,碑铭至今清晰可辨。此外还有碑碣十余方。园内还有寝殿、便殿等遗迹,四周排水的沟渠至今仍清晰可见。汉代以来,杜陵一直是长安的游览圣地,文人学士常会集于此,登高览胜,并留下了许多诗篇,其中最著名的是李白的《杜陵绝句》:“南登杜陵上,北望五陵间。秋水明落日,流光灭远山。”近年来对杜陵进行了调查,并对其周围的遗址进行了一些发掘,出土了很多文物。(国家文物局)地址:西安……[详细]

48、长安清凉寺

长安曾被誉为“中国佛教第一大县”,北接古城西安,南至终南山北麓。境内山水秀美,风景宜人,名胜古迹众多,梵刹大寺林立,故有嘉言:天下修道,终南为冠。古来就有“长安三千金世界,终南百万玉楼台”之美名,道出了长安佛教深厚的历史积淀。清凉寺位于长安区上塔坡村北凤栖塬畔,是一座历史悠久的名胜古刹。寺院坐落在一座自然形成的土山上,古时称为“清凉山”。自周泰时期,这里就是一座风水宝地,许多帝王在此建有园林,王公贵族,豪门大姓也在此建造别墅。在苍松翠柏,紫竹密林中,掩映着这座古老的寺院。不少文人墨客常到此游览酬唱,留下了许多优美的诗篇,有诗云:异花来绝域,滋蔓匝清池。名园依绿水,翠竹上青霄。这里地势高,视野开阔,气势宏伟,既濒临繁华闹市,交通便利,又相对独立,清幽安静。清凉寺始建于隋朝,昔日殿堂雄伟,佛像庄严,松柏成林,信众云集,香火鼎盛。三阶宗创始人信行禅师在此设立三阶道场。唐时曾一度为华严四祖清凉国师……[详细]

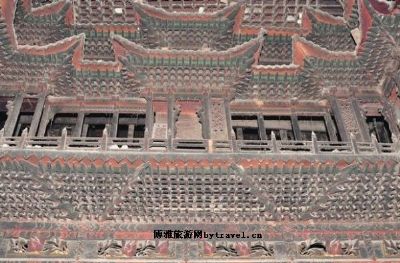

49、公输堂

公输堂位于户县城西北渭丰乡祁南村,是国内仅存的“天宫楼阁”整体建筑的一个孤品。据传,明永乐年间(1403~1424)为了纪念公输般而建,为国内小木作建筑精品。原有大门道、中厅、后殿。现存后殿三间,保存完整,其结构之复杂,雕刻之精湛,堪称鬼斧神工。神堂有楹联:“法堂巍巍雕刻若得公输巧,圣像翼翼彩绘似有道子能”。1990年全国著名的文物古建筑专家单仕元、郑孝燮、罗哲文来公输堂考察,对人间尚有如此建筑瑰宝惊诧不已。他们说:“把雕刻和绘画通过建筑来体现给人的印象深极了。全国类似的重点文物如四川的两郎会馆、广州的陈家祠堂,都比这粗;山西大同的华严寺,以及应县的净土寺木雕,也和这没法比;佛山和潮州以木雕闻名全国,但也比不上公输堂。公输堂有牙雕的味道,雕刻的花卉富有生气。”公输堂三间小木作进深5.7米,高约6米。各间外檐置六抹透花隔门。门额上方筑有斗拱重楼;下为飞罩、挂落,剔底镂刻雕仙草花卉。门内均为三……[详细]

50、兴教寺塔

兴教寺位于西安城南约20公里处,长安县杜曲镇少陵原畔,长安县镇樊川北原(少陵塬)。是唐代著名翻译家、旅行家玄奘法师长眠之地。现为全国重点文物保护单位玄奘从印度取经回来以后,倾注全部心血译经19年,公元644年圆寂于玉华宫。遗体运回长安,安葬在西安市东郊白鹿原上。白鹿原地势很高,在皇宫内的含元殿就能看到。唐高宗非常敬重玄奘,将其奉为国宝,为他的去世曾经举朝致哀。诏令将玄奘的遗骨于总章二年(669年)迁葬到长安以南的少陵原上,同时修建寺院,以资纪念。寺被命名为“大唐护国兴教寺”,为唐代樊川八大寺院之首。唐肃宗为玄奘的舍利塔题写了塔额“兴教”二字,寓意大兴佛教。之后千余年间,几度枯荣,历尽沧桑。兴教寺内其他建筑于清同治年间悉被兵火焚毁,幸存玄奘和两个弟子的舍利塔。1922年寺僧募修大殿、僧房十余间,又先后由朱子桥、程潜增建及修葺塔亭、大殿、藏经楼、山门等,并补修了三塔。三塔呈山字形排列,中间最高……[详细]

51、蓝田悟真寺

悟真寺位于西安市蓝田县城东南15公里的莲花山山腰,地属秦岭北麓。悟真寺初建于大隋开皇年间,其兴起却在唐时,并和一桩离奇的骷髅案有关。据说在唐太宗贞观年间,悟真寺中有一僧,夏夜无眠,游走于附近的蓝溪。走着走着,僧人忽然听见有人在诵读《法华经》,但不知人在何处。当时月朗星稀,四周遥望,方圆之内,视野所及,寂然无人,该僧人有些害怕了,他跑回寺院,将此事告诉群僧。第二天晚上,大家一起来到蓝溪,侧耳倾听,又闻诵经声。再细听,那声音竟然来自地下。众人互视,无不恐惧。第三天,大家扛着铁锹,来到前夜所作记号处。在住持的指挥下,众僧掘开地面,看到下面原来是一具骷髅。那骷髅不知什么年代的,形色黯淡,显然已经干枯很久了,唯独嘴唇部位有肉,起色鲜润,一如活着的人,再细看,里面竟还有舌头,正是它在深夜诵经。众人都很惊异,大家都认为那是妖异作怪吓人的,但寺内住持深具慧眼,认为骷髅既然会念诵《法华经》,当然已经心向佛法……[详细]

52、杨官寨遗址

杨官寨遗址位于高陵县姬家乡杨官寨村四组东侧泾河左岸的一级阶地上,海拔约498米。遗址北临雷村,东接徐午村,南距泾河约1公里,面积80余万平方米。泾渭两大河流在遗址东约4公里处汇合形成泾渭三角洲。杨官寨遗址发掘区分为南北两区,南区发掘面积约5615平方米,发现各类房址23座,仰韶时期灰坑496个、陶窑10个、瓮棺葬8个。出土陶器5273件、石器353件、骨器303件、蚌器16件。发掘区的史前堆积主要是庙底沟文化遗存和半坡四期文化遗存。其中,最重要的收获是在发掘区南端的断崖上发现了成排分布的房址和陶窑,这是目前所知最早的窑洞式建筑群。遗址北区共发掘仰韶时期的各类房址26座、灰坑334座、陶窑16座、瓮棺葬24座等。最重要的收获是发现了庙底沟文化时期的聚落环壕。环壕西部发现一处宽约2.7米的门址,在门道两侧出土大量陶、骨、石器,大量半坡时期文化遗存的发现,丰富了关中中部特别是泾渭交汇地带该文化的……[详细]

53、西安事变旧址

西安事变旧址包括张学良公馆、止园、兵谏亭和新城黄楼,系全国重点文物保护单位。【张学良公馆】位于西安市建国路69号(原金家巷五号)。民国21年(1932年)建,系东西排三座三层砖木结构西式楼房。东楼为机要房,中楼是客厅和会议室,西楼系张学良居室(在三楼)。“西安事变”发生后,中共代表团、张学良与杨虎城、南京代表团在此举行三方会谈,达成“六项协议”。会谈期间,中共代表周恩来、叶剑英、博古等下榻于东楼。1986年12月,公馆建成“西安事变纪念馆”。【止园】在西安市青年路中段北侧。为民国19年(1930年)杨虎城购置清代庙产而建的公馆,原名仁王院、十方院。初建成时,为纪念他从胶东、豫东作战凯旋,取“紫气东来”之意,命名“紫园”。民国22年(1933年)杨虎城被免去陕西省政府主席职务后,改称“止园”,借以表明仅止于斯的心迹。止园坐北面南,主楼系一传统宫殿式建筑,拱顶,飞檐,碧瓦,朱梁。楼前有一花园。……[详细]

54、西安洒金桥清真古寺

西安洒金桥清真古寺,亦称清真北寺,其建筑年代久远,历史悠长,相传元明时期已存,距今已六、七百年之久。世代以来,聚居于洒金桥、大麦市街、新寺巷、香米园、东举院、庙后街等街坊的回族穆斯林群众依寺而居、依坊而商地生活在这片热土上。在抗日战争时期,当日本军国主义的铁蹄蹂躏中国大地的时候,古寺这一圣洁之地也未能幸免,竟然惨遭日寇飞机野蛮轰炸。1940年4月30日,两枚炸弹分别落到大门内天井(古槐之西约两米处)和大殿上殿南墙处,所幸两弹均是“臭弹”,没有0,未造成人员伤亡。但由于猛烈的冲击力和巨大的震动,致上殿半毁,后殿移位。日本投降后,经坊民出资出力,并多方募捐,大殿才得以恢复。穆斯林群众对日寇的这一暴行痛恨至极,世代难忘。解放以后,党和政府实行宗教信仰自由政策,古寺照常开放,穆斯林群众过着正常的宗教生活。然而,1958年以后,由于极左路线的干扰,古寺一度关闭。之后又被几家工厂分割占用。特别是经历“……[详细]

55、西安钟楼

西安钟楼,建于明太祖朱元璋洪武十七年(公元1384年),位于西安市中心城内东西南北四条大街的交汇处,是我国古代遗留下来众多钟楼中形制最大、保存最完整的一座。西安是明代的全-政重镇,西安钟楼无论从建筑西安规模、历史价值或艺术价值各方面衡量,都居全国同类建筑之冠。钟楼构建于方型基座之上,为砖木结构,重楼三层檐,四角攒顶的形式,总高36米,基座高8.6米,每边长35.5米,面积约1377.4平方米,内有楼梯可盘旋而上。在檐上覆盖有深绿色琉璃瓦,楼内贴金彩绘,画栋雕梁,顶部有鎏金宝顶,金碧辉煌。以它为中心辐射出东、南、西、北四条大街并分别与明城墙东、南、西、北四门相接。钟楼始建于明太祖朱元璋洪武十七年(公元1384年),因楼上悬挂铁钟一口而得名。初建时,地址在今广济街口,与鼓楼对峙。明神宗万历十年(公元1582年)由巡安御使龚贤主持,将钟楼整体迁移于今址。钟楼呈典型明代建筑艺术风格,重檐斗拱,攒顶……[详细]